漫画家になるには?漫画家デビューへの道のりと必要なスキルを徹底解説!

この記事はイラスト・マンガ教室egacoの講師(イラストレーター・マンガ家)が商業制作などで磨いた知識や技術をもとに作成しています。より自分の描きたいものに合わせた内容を知りたい方は、egacoでの個別指導レッスンの受講をおすすめします。

目次

漫画を仕事にしたいけれど、漫画家になるには何をしたらいいかお悩みの方も多いのではないでしょうか。

漫画家になるには、適切な方法で自分の作品を出版社や編集部等に届けることが大切です。

そのためには編集部に作品を見てもらう方法や漫画家デビューまでの流れ、漫画家になるためのスキルの把握が必要です。

この記事では漫画家を目指している方向けに、漫画家になる方法や漫画家に必要なスキルと伸ばし方を説明します。

漫画家への道のりは平坦ではありませんが、必要なことを整理し実行することで夢へ近づけます!

漫画家になるための流れとメリットや注意点

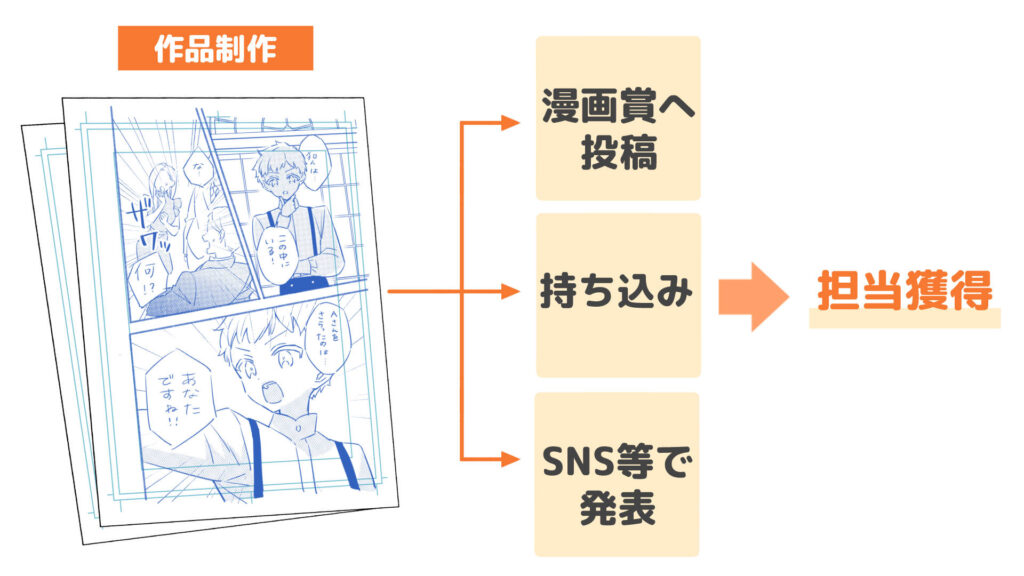

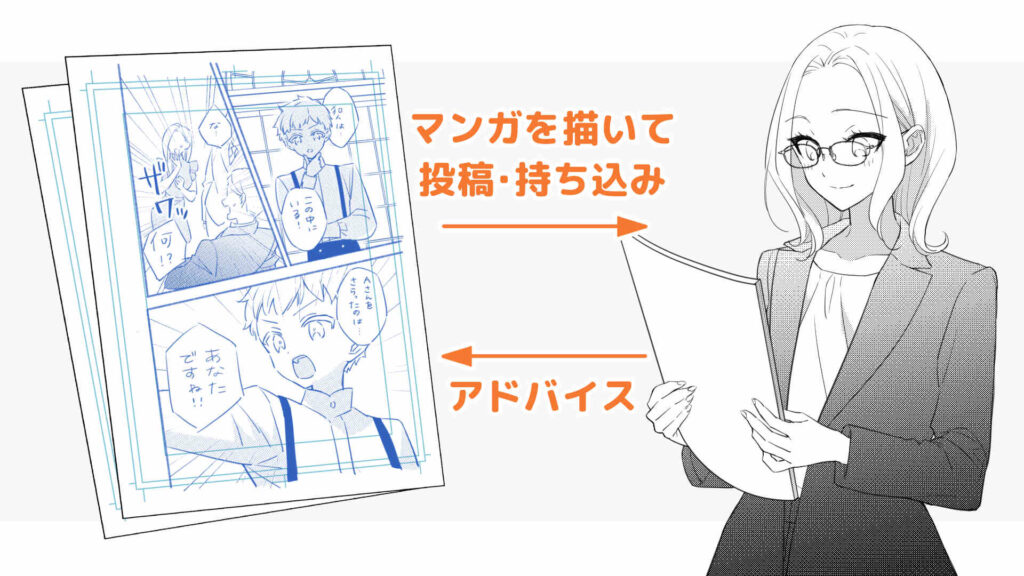

漫画家になるには、投稿・持ち込み・作品の発表をして担当についてもらおう

漫画家になるには様々な方法がありますが、商業漫画家としてデビューしたい場合は基本的に「担当編集者についてもらう」必要があります。

担当編集者(以下:担当)とは漫画家と一緒に漫画を作る、パートナーのような存在です。

〆切の管理や原稿の回収はもちろん、漫画をより良く、面白い作品にするために客観的な意見やアドバイスを伝えるのが担当の役割です。

担当は作品が面白いかどうかを判断してくれる最初の読者ですので、担当の心を動かす漫画を描けるようになることが漫画家デビューへの第一歩に繋がります。

担当についてもらう方法は、大きく3つに分かれます。

- 漫画賞に作品を投稿する

- 編集部に作品を持ち込む(出版社or出張編集部)

- SNSやwebサイトで作品を発表する

一定以上のレベルの作品を描けている場合や作品を読んだ編集者が作家性に期待できると感じた場合等、担当につきたいと編集者から申し出があります。

担当がついたら、共に漫画を作り、漫画家デビューを目指します。

漫画家デビューまでの4つの流れ

漫画家になるための流れは大きく4つに分かれます。

- 漫画賞に作品を投稿する

- 編集部に作品を持ち込む

- 出張編集部に作品を持ち込む

- 公開した作品を読んだ編集部側から声がかかる

どの方法にもそれぞれメリット・デメリットがあるため、自分に合った方法で漫画家を目指すと良いでしょう。

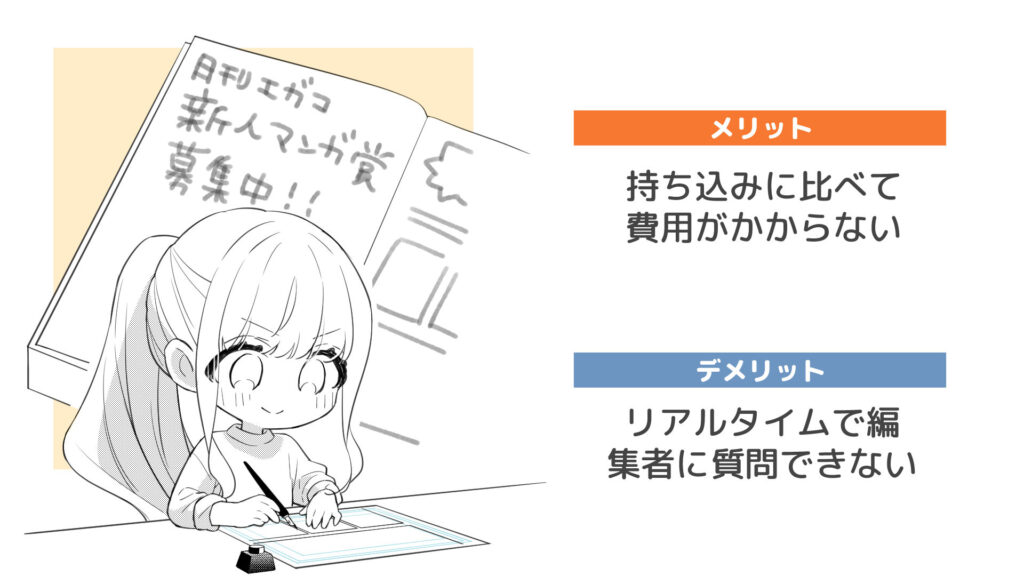

1.漫画賞に作品を投稿するメリット・デメリット

投稿とは、各雑誌や出版社が公募している漫画賞に作品を送ることです。

デビュー賞を設けている場合も多く、一定以上の賞を受賞すれば漫画家としてデビューし、正式に作品を掲載してもらえることもあります。

デビューに至らなかったとしても、作品を読んだ編集者が「一緒に作品をつくりたい」と感じた場合は担当がつくこともあります。

最近ではアップロードした作品を編集者が読み、担当希望のコメントをリアルタイムでつけてくれる形式の漫画投稿用ウェブサイトを運営する編集部もあります。

- 持ち込みに比べて費用がかからない。 アナログ原稿の場合は郵送料だけで済み、デジタル原稿の場合はメールやweb上で投稿できる。

- アポイントなしで原稿を送れるため、自分のスケジュールに合わせて漫画を制作できる。

- 雑誌や漫画賞によっては講評シートを送ってくれ、自分の作品の長所や課題を把握できる。

- 自分の作品を編集者に直接アピールしたり、リアルタイムで質問したりできない。

- 他の人の作品と比較して評価される場合がある。

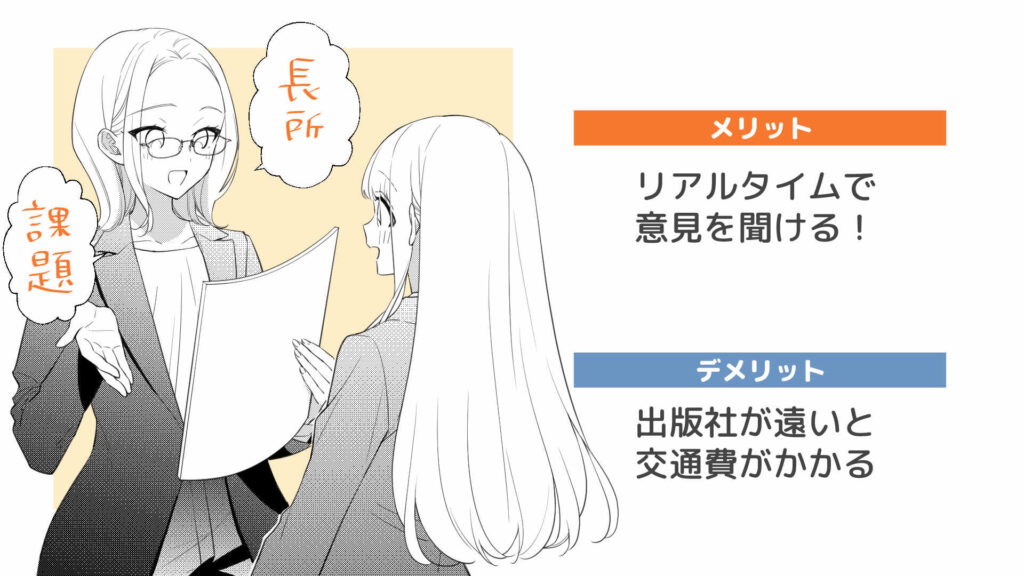

2.編集部に作品を持ち込むメリット・デメリット

持ち込みとは、編集者のもとに足を運び、描いた作品を直接読んでもらうことです。

出版社に直接持ち込む場合は「週刊少年ジャンプ編集部」「週刊少年サンデー編集部」のように、ひとつの雑誌編集部の編集者に作品を読んでもらうため、希望する雑誌の雰囲気や読者層に合った作品を持ち込むことが大切です。

現在はオンライン上で作品を講評するリモート持ち込みを実施している編集部もある他、事前に編集者とマッチング出来る「オンライン持ち込み」のイベントを開催する企業もあります。

- 希望する雑誌の出版社に持ち込み、評価してもらえる。

- 編集者の反応や評価を直接聞ける。

- 自分の長所や課題等をリアルタイムで編集者に質問できる。

- 大体の出版社が東京にあるので、時間や交通費がかかる場合がある。

- 担当する編集者を選べない場合がある。

- 直接話しながら作品を見てもらうため、ある程度のコミュニケーション能力が必要。

- 雑誌の雰囲気や読者層と合わない作品を持ち込むと、講評が難しい。

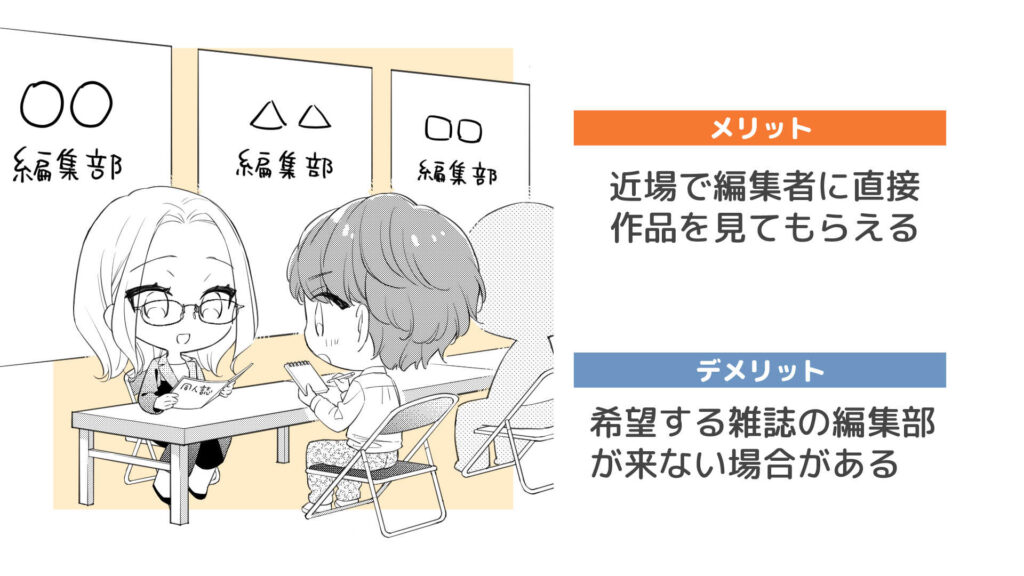

3.出張編集部に作品を持ち込むメリット・デメリット

出張編集部とは、持ち込みの1つの形式です。

同人誌即売会や漫画専門学校に編集部が出向き、その場に漫画を持ち込めるため、東京まで行くのが難しい場合でも持ち込みのチャンスを得られます。

同人誌即売会での出張編集部には複数の出版社、編集部が参加することが多く、希望すれば一日で様々な編集者に自分の作品を見てもらえます。

漫画のジャンルや作風を問わず講評してくれる編集部も多くあるため、自分の作品の強みや課題等を相談しやすいのも特徴です。

- 東京に行く必要が無く、近場で直接作品を見てもらえる。

- 編集者の反応や評価を直接聞ける。

- 複数の編集者に作品を見てもらえ、多角的な意見を得られる。

- 作品を見てもらう編集者を選べない。

- 希望する雑誌の編集部が来ない場合がある。

- 同人誌即売会の出張編集部は事前にアポを取れないので、時間帯や参加人数によっては講評してもらえない可能性がある。

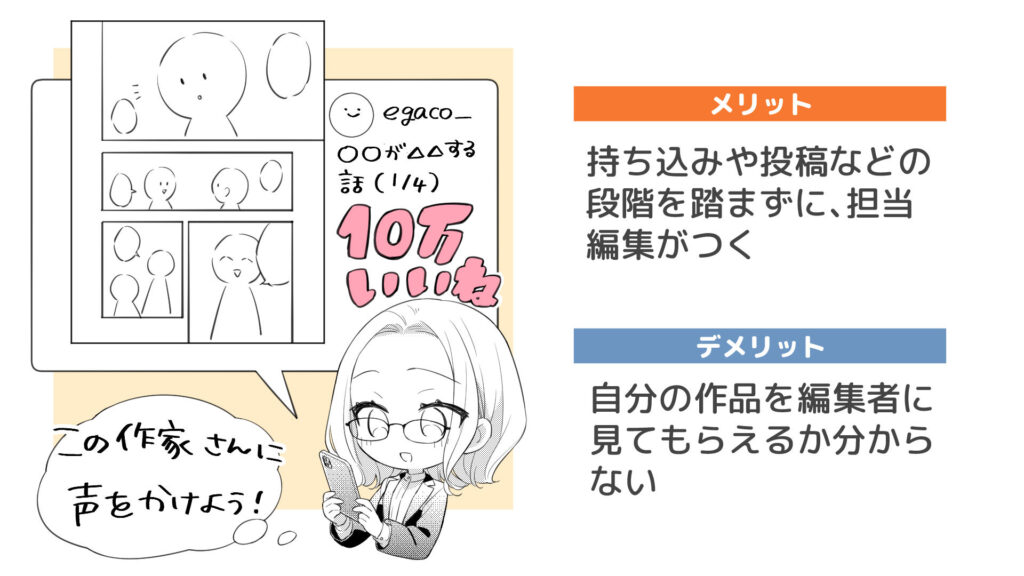

4.編集部側から声がかかる場合のメリット・デメリット

SNSに投稿した作品が注目を浴びたり、同人誌即売会で描いた漫画を頒布したりすることで、編集者の目に留まることがあります。

SNS上でヒットした作品は、漫画のシリーズ化や単行本化、新しい連載の企画等を編集者から持ちかけて来ることがあります。

また、編集者が作者に漫画家としての成長を期待した場合は、編集者側から声をかけてきて担当としてついてくれたり、漫画の連載に繋がったりする場合があります。

作品を描いて公開するだけなので手段としては手軽ですが、SNSや同人誌即売会等には多数の作品が存在するため、作品を編集者に見つけてもらえるとは限りません。

確実に編集者に作品を見てほしい、担当についてほしいという方は、漫画賞への投稿や漫画の持ち込みがおすすめです。

- 持ち込みや投稿などの段階を踏まずに、担当編集がつく。

- 連載や読み切り掲載までの準備期間が短い。

- 載せたい雑誌や担当編集を選べない場合がある。

- 前提として自分の作品を編集者に見てもらえるか分からない。

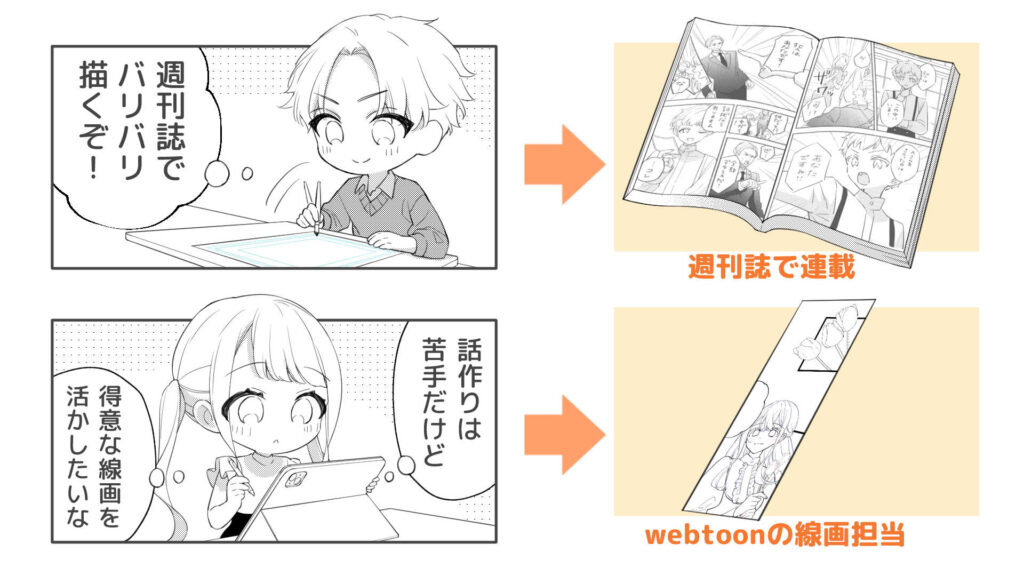

種類別の漫画家になる方法と仕事内容を知ろう

漫画家の種類は、大きく4つに分かれます。

- 商業漫画家(漫画雑誌で漫画を描く漫画家)

- webtoon(縦読み漫画)を描く漫画家

- 広告漫画家

- 同人作家

それぞれ漫画家になるまでの道のりや仕事内容が異なるので、希望する仕事や自身に合う仕事スタイルをもとに、どの漫画家を目指すか決めておくと良いでしょう。

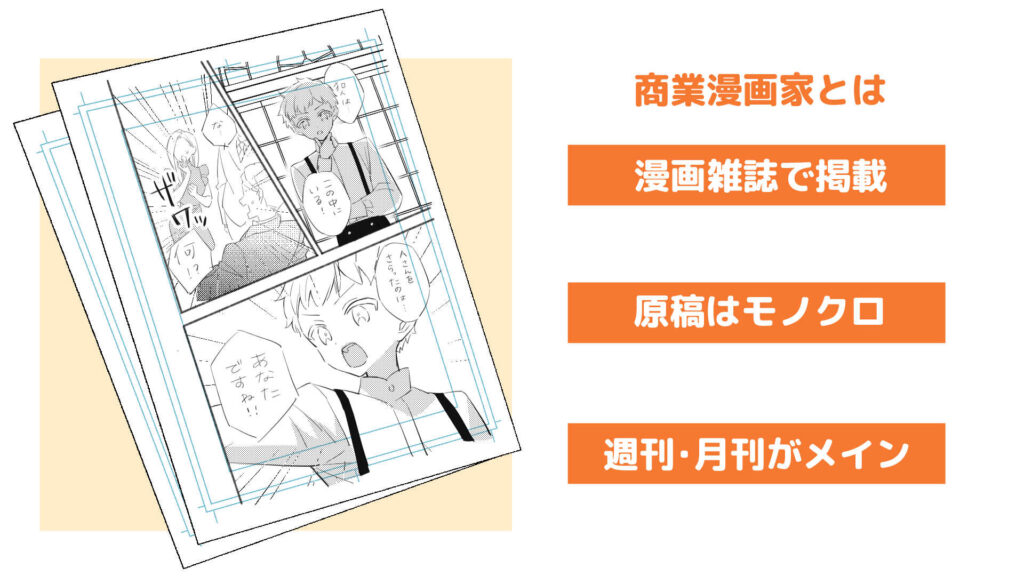

商業漫画家になる

漫画家として代表的なスタイルは、出版社と契約し、その出版社が発行する漫画雑誌で作品を発表するものです。

ここでは他の作家と区別するために「商業漫画家」と呼びます。

雑誌や単行本になることを前提で漫画を描く必要があるので、漫画用原稿用紙を使い、モノクロで漫画を描くことが一般的です。

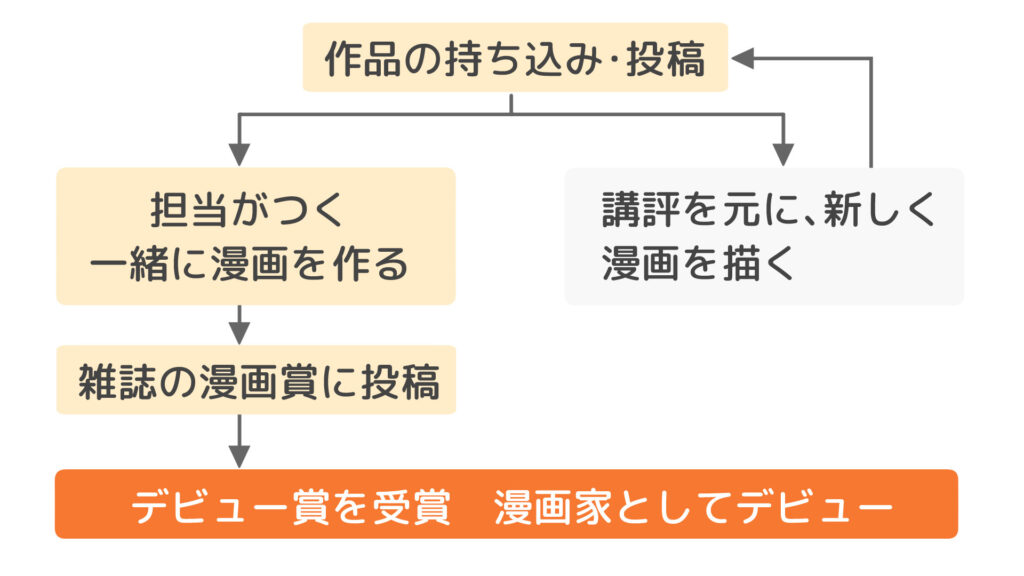

漫画雑誌で漫画家デビューするまでの流れ

漫画雑誌で漫画家デビューを目指す場合は、希望する雑誌の編集部に持ち込むか、漫画賞に投稿するのが基本です。

- 作品を編集部へ持ち込む・漫画賞に投稿する

- 作品のレベルによっては担当がつく。担当がつかなかった場合は、もらった講評をもとに新しい作品を作る→再度持ち込み、投稿。※投稿、持ち込みしたが受賞、掲載に至らなかった作品は未発表扱いのため、他のレーベルに持ち込みや投稿が可能。

- デビューレベルの作品を担当編集者と一緒に作成

- 雑誌の漫画賞に出す

- デビュー賞を受賞

初めての投稿や持ち込みでデビュー賞を受賞したり、担当がついたりすることは少ないです。

まずは漫画を一作描いて編集者に読んでもらい、もらった講評を元に新しい作品を描いて担当についてもらうことを目指しましょう。

漫画雑誌の漫画家の仕事内容

漫画雑誌で連載する場合は、雑誌の発刊サイクルに合わせて作品を作ります。

週刊誌なら毎週20ページ前後、月刊誌なら毎月30~40ページ前後の漫画を描く場合が多いです。

週刊連載では毎週〆切が、月間連載でも毎月〆切があり、その中で新しい話を考えたり絵を描き続けたりしなくてはなりません。

そのため商業漫画家になるには、

- 決まった日数の中で仕事をこなす計画性

- 様々なものへ興味関心を持ち、アイデアを広げる力

- 1話ごとにを話をまとめる力

- アシスタントを雇う場合は、効率が上がるように仕事を振り分ける能力

- 漫画を描き続ける体力

等、絵を描く以外にも様々なスキルが求められます。

週刊誌で連載する場合の仕事の流れの例

1~2日目

ネームを作り、担当編集者と打ち合わせをする。

ネームにOKが出たら下描きを始める。

3~4日目

下描きが完成したらペン入れを始める。

漫画家によっては背景やモブ、小物の作画等をアシスタントに振り分けて、ペン入れと同時進行で進める。

5~6日目

ベタやホワイト、トーン貼り等の仕上げを行い、完成。

月刊誌で連載する場合の仕事の流れの例

1~10日目

ネームを作り、担当編集者と打ち合わせをする。

ネームにOKが出たら下描きを始める。

11~18日目

下描きを進める。

19~22日目

下描きが完成したらペン入れを始める。

漫画家によってはアシスタントに背景やモブ、小物の作画等を振り分けて、作画を同時進行で進める。

23~26日目

ベタやホワイト、トーン貼り等の仕上げを行い、完成。

漫画家としてデビューしたとしても、すぐに連載できるわけではありません。

希望する漫画雑誌の漫画家としてデビューしてから読み切りなどを発表し、連載企画を立て、連載の枠を勝ち取る流れが一般的です。

雑誌によっては、読み切りだけを掲載する増刊号を発刊しているものもあります。

読み切り作品をたくさん描いて発表し、漫画つくりのコツを身につけることがより良い作品つくりや連載に繋がります。

webtoon(縦読み漫画)を描く漫画家になる

webtoonとはスマホで読むことに特化した、縦にスクロールして読む形式の漫画です。

商業のwebtoon作品の多くはポータルと呼ばれるwebサイトや漫画配信アプリ上で掲載されます。

webtoonの特徴は

- 上から下に読む縦スクロール形式

- フルカラー

- 1ページの縦幅が広く、縦に広がる表現が得意

といったものがあり、雑誌に掲載される漫画とは形式が大きく異なります。

webtoonの多くは、制作スタジオで連載作品を企画後、チームで作品制作という流れで作られます。

基本的に全ての工程を分業で進めるため、作画やネーム等の得意な仕事にだけ関わることもできます。

分業で制作をするため、webtoonを作る仕事は一般的な漫画家のイメージとは異なる場合があります。

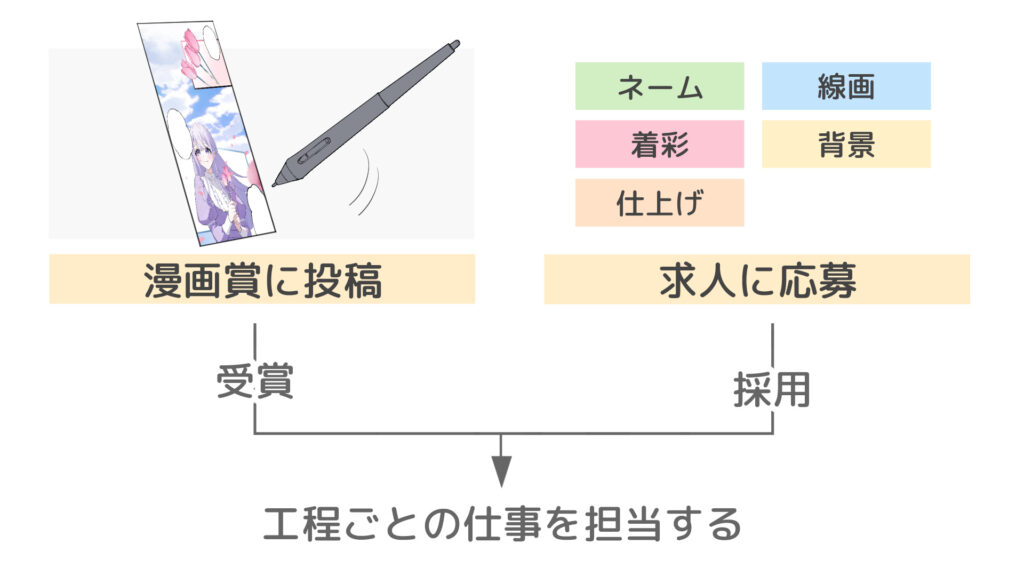

webtoon漫画家になるまでの流れ

webtoon漫画家になる流れは大きく2つに分かれます。

- ポータルやwebtoon制作スタジオで開催する漫画賞に投稿する

- 作業工程ごとの求人に応募する

漫画賞への投稿は、webtoonを掲載するポータルやwebtoon制作スタジオが開催する漫画賞に投稿し、受賞することで漫画家になれるケースです。

webtoonは基本的に分業制のため、受賞して漫画家になる場合でも原作やネーム、作画等、得意な工程の仕事を担うことが多いです。

工程ごとの求人は、webtoon制作スタジオが募集しているものがメインです。

作画や着彩、背景等、希望する仕事に応募できます。

求人に応募する際に提出するポートフォリオや、制作スタジオが実施するコンペやトライアルに参加して制作した作品をもとに、希望する仕事に採用されるかが決まります。

制作スタジオによってはネームや線画までは募集しているが着彩以降は外注する等、募集する業務が限られている場合があるので、制作スタジオの公式サイト等を確認しましょう。

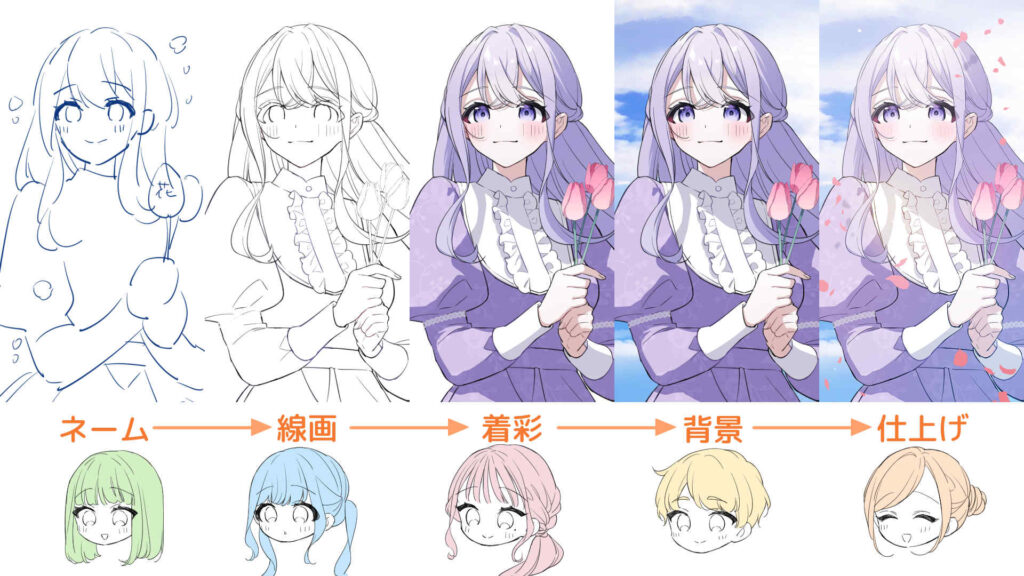

webtoon漫画家の仕事内容

weboonを描く時の仕事の内容は、大きく6つに分かれます。

- プロット・脚本(話作り)

- ネーム

- 人物作画(下描き、ペン入れ)

- 人物着彩

- 背景

- 仕上げ・加工

基本的に分業で制作するため、個人で担当している作業に取り組みます。

原稿料は工程やスキル等によって異なります。

webtoonは週刊連載が多く、1話につき約70コマ前後(8ページ程度)を要します。

次の工程を担当する人が予定通りに作業できるように、〆切や作業効率を意識して取り組みます。

webtoonを分業で描く場合の仕事の流れ

- プロット・脚本を作る

- プロット・脚本をもとにネームを描く

- ネームをもとに下描き・ペン入れをして人物の線画を完成させる

- 人物に着彩する(下塗り、影塗り)

- 人物に合うように背景を入れる

- 仕上げ・加工を行い、原稿の完成

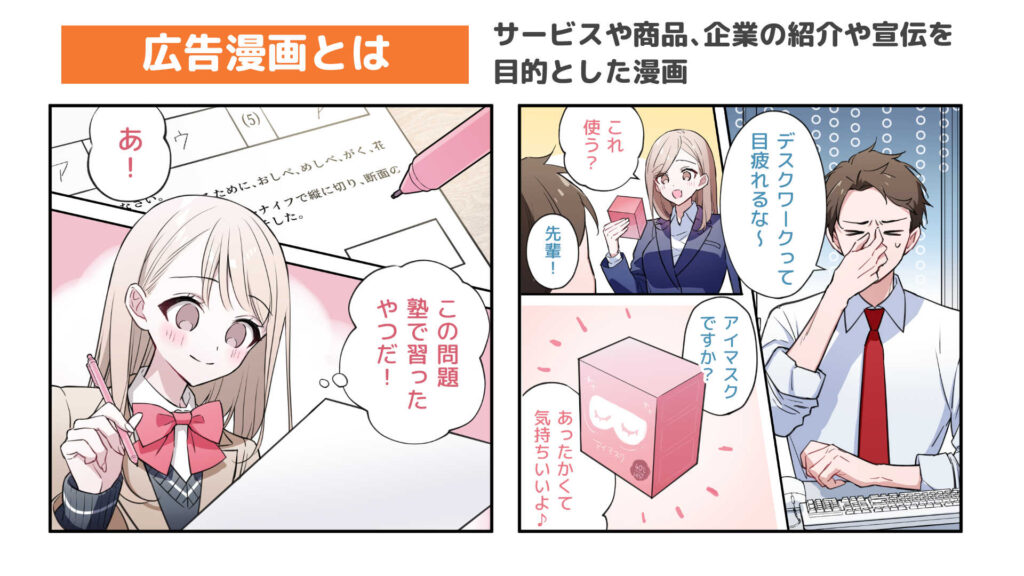

広告漫画家になる

広告漫画家とは、企業や自治体等のクライアントから依頼を受けて、プロモーション広告用の漫画を制作する漫画家のことです。

漫画の内容は商品やサービス、企業の紹介や宣伝等がメインです。

漫画の形式は様々で、横読み漫画やwebtoonのような縦読み漫画、YouTubeに使う動画用の漫画等、依頼内容に合わせて制作します。

オリジナルのアイデアを漫画にする仕事ではありませんが、クライアントの求めるものを形にしたり、商品やサービスのアピール漫画を描いたりするのが得意な人には特に向いている仕事です。

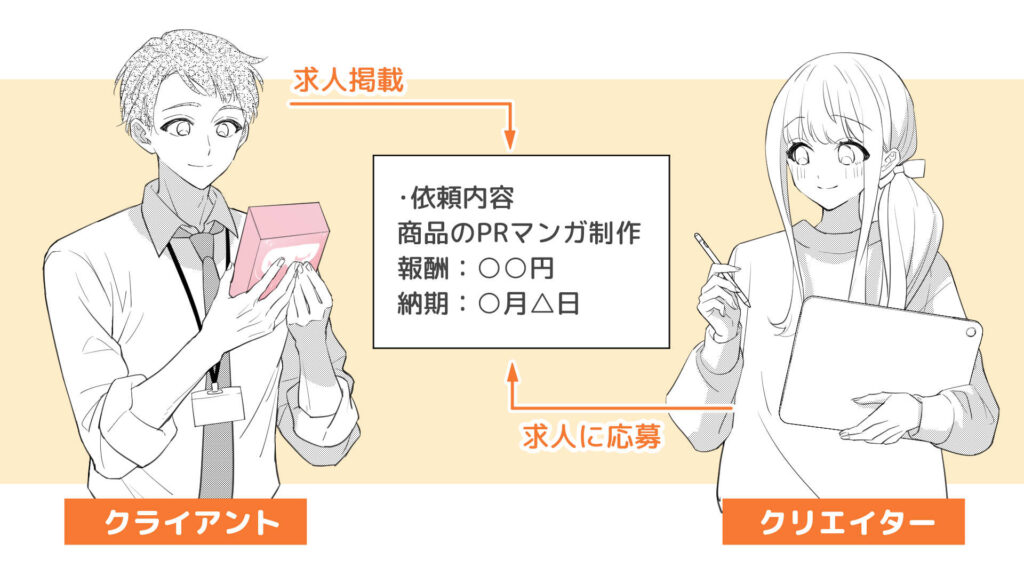

広告漫画家のデビューまでの流れ

広告漫画家になる手段は、仕事を募集、掲載できる「クラウドソーシング」サイトを通して依頼を受けるのが代表的です。

クラウドソーシングサイトには、広告漫画を描いてほしい企業や個人(クライアント)の依頼が多く掲載されています。

漫画を描きたい(クリエイター)は、自分のスキルや仕事のペース、希望する報酬等をもとに検索し、条件に合った求人に応募できます。

単発の仕事が多いですが、一度依頼を受けたクライアントから継続して漫画制作を頼まれることもあります。

また単発仕事がメインのため、スケジュールに合わせて複数の依頼を並行してこなす人もいます。

広告漫画家の仕事内容

広告漫画は、クライアントの依頼内容によってページ数や〆切までの日数等、条件が異なります。

依頼内容を確認し、〆切は必ず順守しましょう。

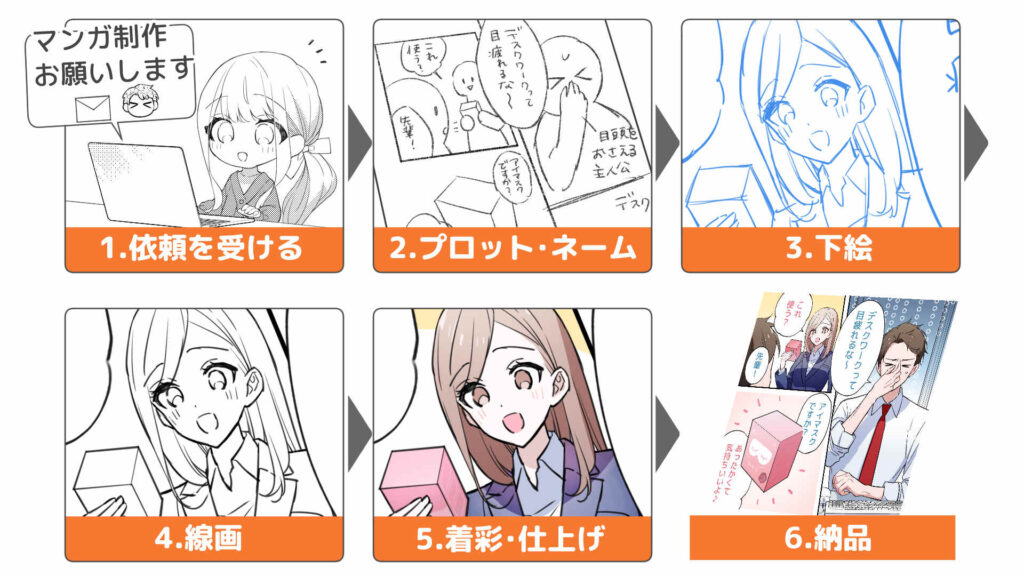

広告漫画を描く流れ

- 企業や個人等、クライアントから依頼を受ける

- 依頼内容をもとにプロット、ネームの制作→打ち合わせ

- 下絵

- 線画

- 着彩・仕上げ

- 納品

クライアントや依頼内容によっては、それぞれの作業段階で打ち合わせを行ったり、クライアントの希望に合わせて修正(リテイク)を行ったりする場合があります。

依頼内容やクライアントの希望をくみ取りながら漫画を制作しましょう。

同人漫画家になる

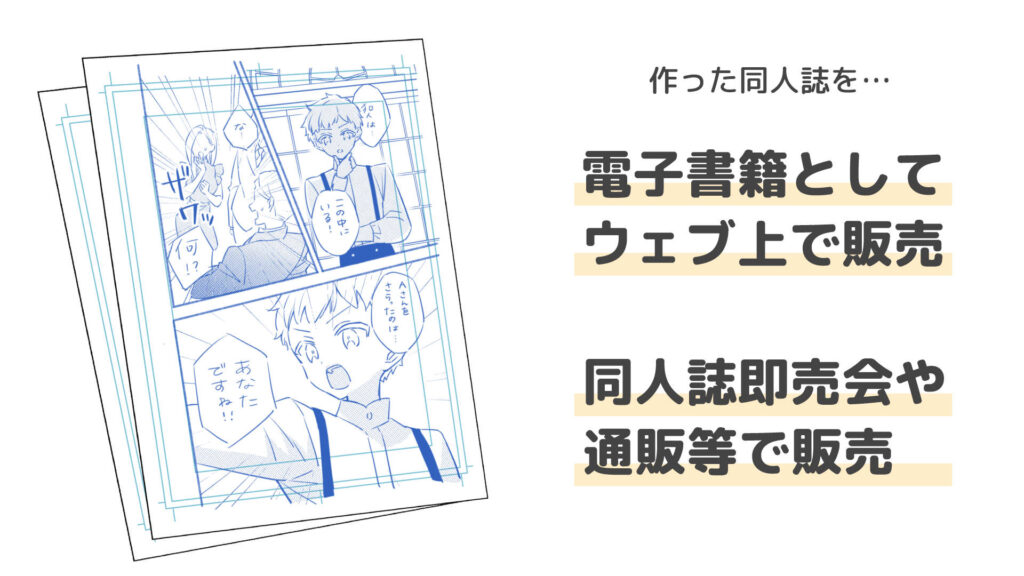

同人漫画家とは担当編集者や出版社、クライアントを介さず、個人で漫画を描いて同人誌即売会や通販、電子書籍で販売する漫画家のことです。

同人漫画家として生計を立てるのは簡単ではありませんが、自分の好きな作品を自身のペースで描いて発表できるのが最大のメリットです。

知名度や人気があれば、仕事として十分成り立ちます。

同人漫画家のデビューまでの流れ

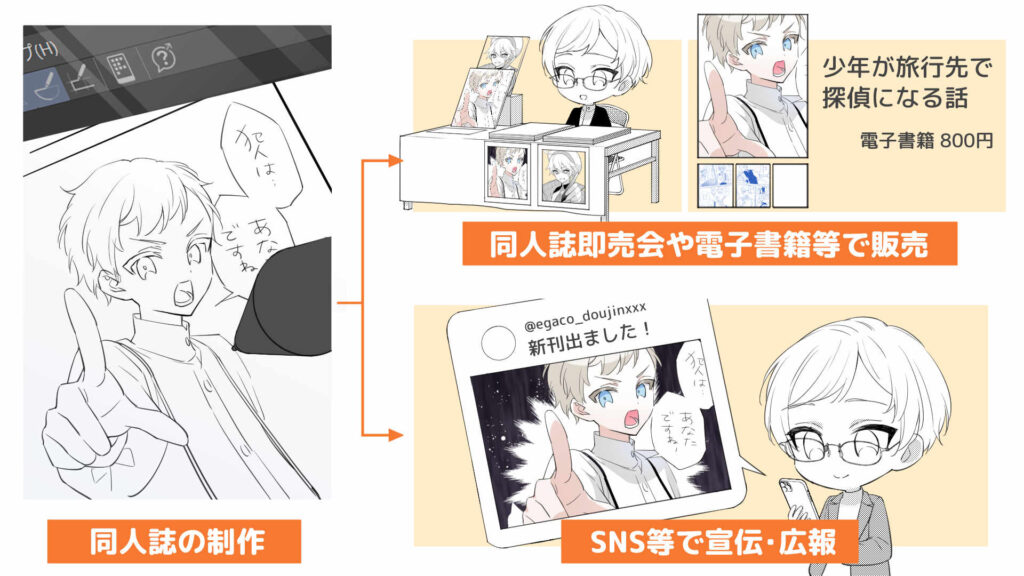

同人漫画家になるには、描いた同人誌を同人誌即売会で頒布したり、電子書籍の販売サイトで頒布したりするのが基本的な流れです。

販売数を伸ばすには、知名度を上げるための宣伝や定期的な漫画・イラストの投稿、フォロワー数の獲得といったSNSの運用も不可欠です。

同人漫画家の仕事内容

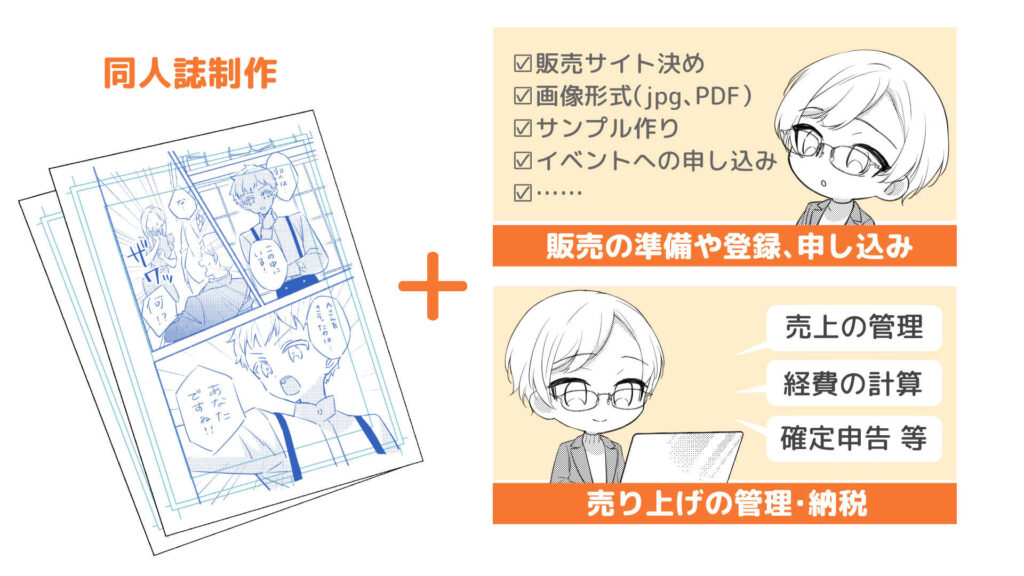

同人漫画家の仕事は作品制作の他にも、作品の販売や収入の管理等、多岐にわたります。

個人で活動する場合は、基本的に一人で全ての仕事をこなす必要があります。

- 企画の立ち上げ、作品のアイデア出し

- 〆切の設定

- 漫画制作

- 印刷所への入稿

- 電子書籍販売サイトへの登録

- 売上、収入の管理

- 税金の計算、納税、確定申告

アシスタントを雇う場合もありますが、アシスタント募集や業務内容の指示等、すべて自分で行います。

仕事として同人活動をする場合は、開業届の申請や確定申告といった手続きも必要です。

収入や税金の管理や計算、納税といった金銭に関することも自身で行います。

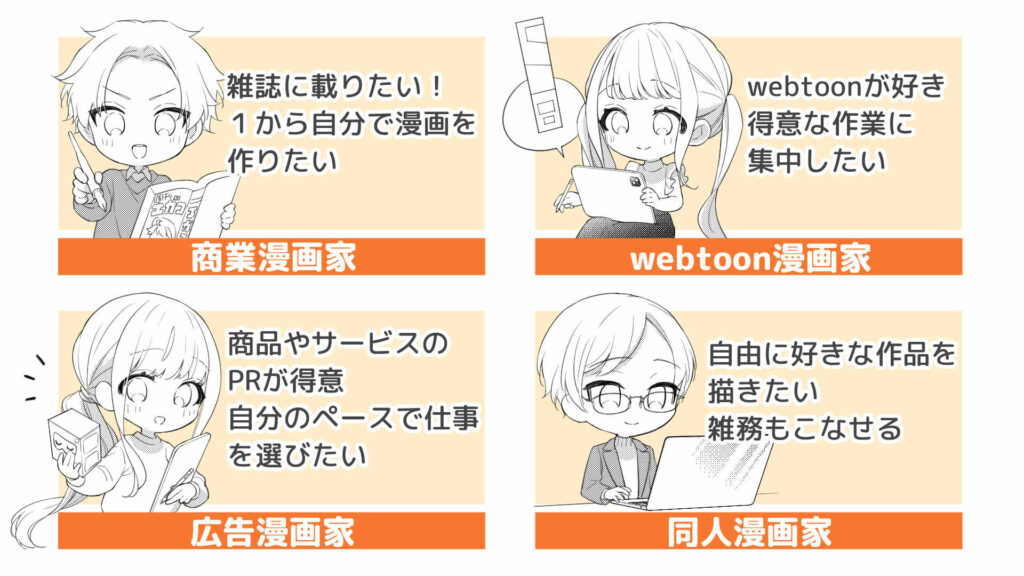

漫画家を目指す前に、理想像を見直そう

漫画家といっても仕事内容や仕事のスタイル、描くジャンル等は様々です。

漫画家を目指す場合、自分がどのような漫画家になりたいのか、理想像をしっかり定めましょう。

ゴールを決めると自分の取るべき行動も定まり、また実際に漫画家になった時に「思っていた仕事と違った」という失敗を防げます。

自分の思い描く漫画家の理想像が決まったら、その漫画家を目指して行動しましょう。

なりたい漫画家の種類を絞ろう

まずは漫画家の種類をもとに、やりたい仕事の方向性を決めると良いでしょう。

商業漫画家

出版社と契約し、雑誌に作品を掲載する。

週刊誌や月刊誌が多く、〆切やページ数が決まっている。

担当編集とともに作品を作る。

話作りから作画まで、基本的には自身で行う。

webtoon漫画家

webtoonを掲載するウェブサイトやアプリ(ポータル)に作品を掲載する。

週刊連載が多い。

基本的に分業で、作画や着彩等の担当業務に集中する。

広告漫画家

クライアントの指示や希望に沿った漫画を制作する。

単発の仕事が多い。

自分のスケジュールにあわせて仕事を選べる。

同人漫画家

編集部や企業等を介さず、個人で漫画を制作する。

作品の内容やスケジュール等、自由に制作できるが、生計を立てるには知名度や人気が必要。

作品の販売や売上の管理等、漫画制作以外のことも行う必要がある。

漫画を発表したい媒体や仕事のスタイルと自分のスキルや希望を照らし合わせ、自分に合う仕事を考えることも大切です。

- 話を考えたり絵を描いたりするのに時間がかかるから、週刊連載よりもゆとりを持って漫画を描ける月刊連載の漫画家を目指す

- 作画は苦手だけどネームを描くのは得意だから分業制のwebtoonでネームを担当する

上記のように、自分のスキルや希望を深掘りして方向性を決めましょう。

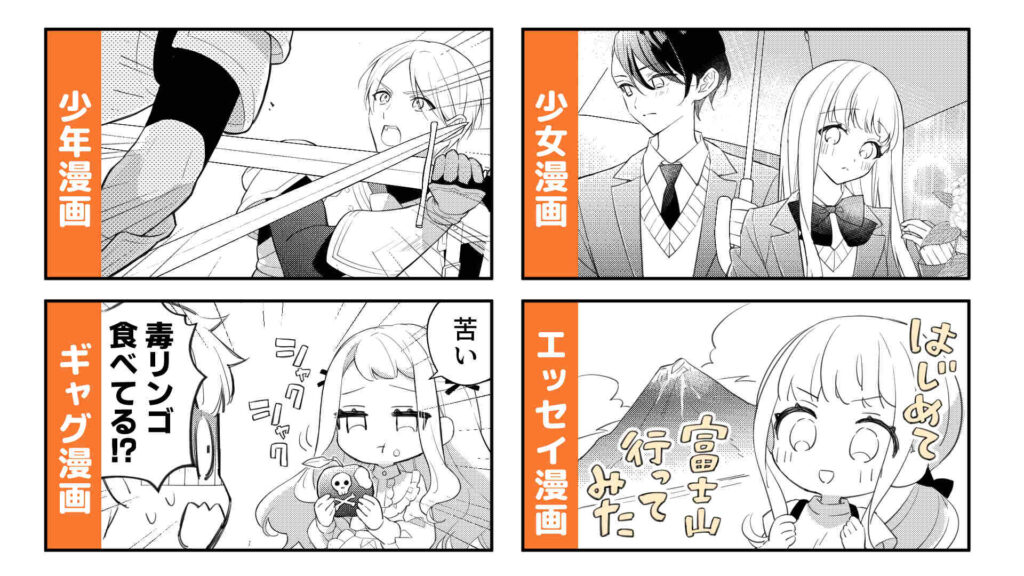

描きたい漫画のジャンルを絞ろう

漫画には少年漫画、少女漫画等、数多くのジャンルがあります。

自分が描きたい話やキャラクターはどのジャンルに当てはまるのか、事前に整理しておきましょう。

ジャンルの例

- 少年漫画

- 青年漫画

- 少女漫画

- 女性漫画

- ギャグ、コメディ

- エッセイ漫画

大きなジャンルのくくりの中で、題材によって更に細かく分類されます。

分類の例

- 少年漫画 → 学園もの → 部活のスポーツを題材にした作品(スポーツ漫画)

- 少女漫画 → 恋愛もの → 転生した令嬢が主人公の作品(異世界転生漫画)

また、漫画雑誌や掲載されるポータル、クライアント等によって求められる作品のジャンルや雰囲気、好まれる絵柄等が異なります。

自分の描きたいジャンルや方向性を明確にしておくと、実際に仕事として取り組む時につまずくことが少なくなります。

漫画のターゲット層を知ろう

漫画のジャンルを一通り把握したら、次は漫画雑誌や漫画アプリ等のメインの読者(ターゲット層)を知りましょう。

漫画雑誌、漫画アプリのターゲット層はそれぞれの編集部によって違います。

- 少年漫画を多く取り扱っている雑誌やアプリ→主に小学生から高校生の少年をターゲットにしている。

- 少女漫画を多く取り扱っている雑誌やアプリ→主に小学生から高校生の少女をターゲットにしている。

- 青年漫画を多く取り扱っている雑誌やアプリ→主に中学生から大学生の青年をターゲットにしている。

持ち込みや投稿をする時は、希望する漫画雑誌や漫画アプリのジャンルとターゲット層がどこなのか事前に調べるのがおすすめです。

特定の漫画雑誌で漫画家としてデビューしたい場合は、ターゲット層を意識した漫画作りが求められます。

もしも自分の作品のジャンルやターゲット層が分からない場合は、色々な編集部に持ち込んだり投稿したりして講評をもらい、客観的に作品を分析しましょう。

漫画家に年齢制限はある?気を付けるポイント

漫画家になるのに年齢制限はありませんが、若い方が優遇される場合はあります。

編集部は漫画家を育てることも仕事の一環なので、若くて伸びしろが大きい漫画家が求められやすいのです。

また、若い読者層がターゲットの漫画を描くのであれば、若い方が読者の感性に近い作品を描ける可能性があります。

しかし、オールジャンルでターゲット層が決まっていないWEB漫画や、読者が面白いと思う漫画を描ければ何も気にすることはありません。

気をつけるポイント

- 漫画家には年齢制限はないが、若い方が優遇されることがある。

- 漫画雑誌や漫画アプリのターゲット層を調べて、自分に合った場所へ持ち込みや投稿をしよう。

- 特にこだわりがなければ、オールジャンルの多い漫画アプリ等に持ち込みや投稿をしよう。

漫画家として力をつけるなら、3つのスキルを身につけよう

漫画家を目指してもっと力をつけたい方は、次の3つのスキルを身につけることがおすすめです。

- コミュニケーション能力

- 〆切を守る計画性

- 漫画を描く力

スキルを磨くことには、作品のクオリティを上げたり、担当編集やクライアントからの信頼を得て仕事に繋がりやすくなったりするメリットがあります。

なりたい漫画家の種類や仕事のスタイルにあわせて、スキルを伸ばしていきましょう。

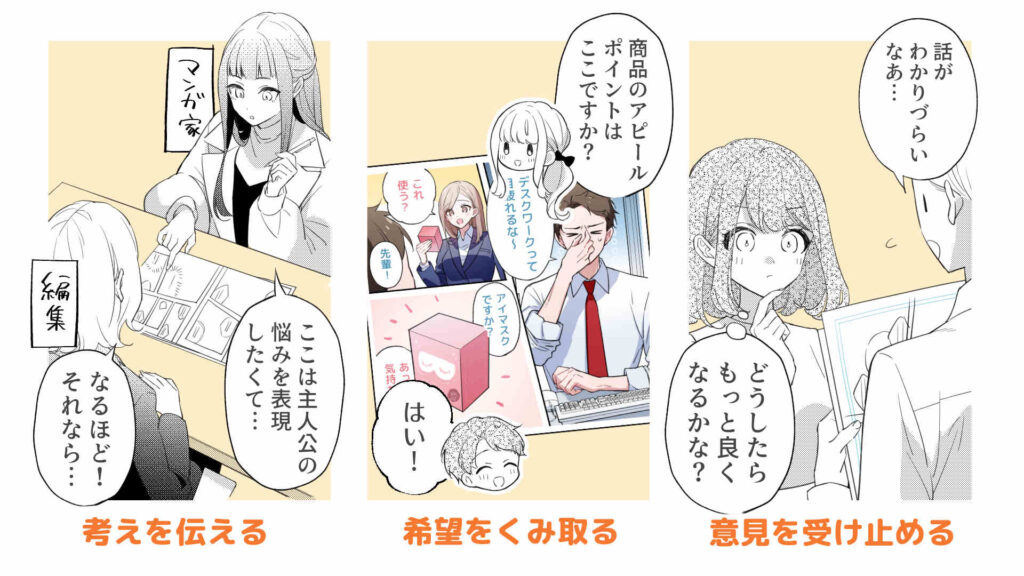

コミュニケーション能力を高めよう

前述の通り、漫画家はすべての作業を一人で行うわけではありません。

個人で制作する同人漫画家を除き、担当や他の編集者、出版社、アシスタント、広告漫画のクライアント、読者等、多くの人に支えられています。

作品のクオリティを上げるには、自分の描きたいものを伝えることや、周囲の意見を受け止め、理解することが必要です。

広告漫画を描くなら、クライアントの希望をくみ取り、作品を描く上で分からないことや自分の考えを伝えて意見をすり合わせることでより良い作品をつくれます。

漫画家に必要なコミュニケーション能力とは、漫画を描く上での考えを伝え、他の人が作品を読んで感じたことや思ったことを受け止め、意見をすり合わせてより良い作品作りに繋げることです。

〆切を設定し、スケジュールを決めて漫画を描こう

コミュニケーション能力と同時に必要なのが計画的に漫画を完成させることです。

同人漫画家のように自分で〆切を設定出来る場合を除き、漫画を描く仕事は常に〆切に追われます。

〆切を守ることを前提に編集部や出版社、広告漫画を依頼する企業等のクライアントは動いています。

〆切を破ってしまうと大きな損失が生じ、漫画家としての信用も下がってしまいます。

これから漫画家を目指し作品制作をする場合は、〆切を設定し、スケジュールを決めて制作を進めましょう。

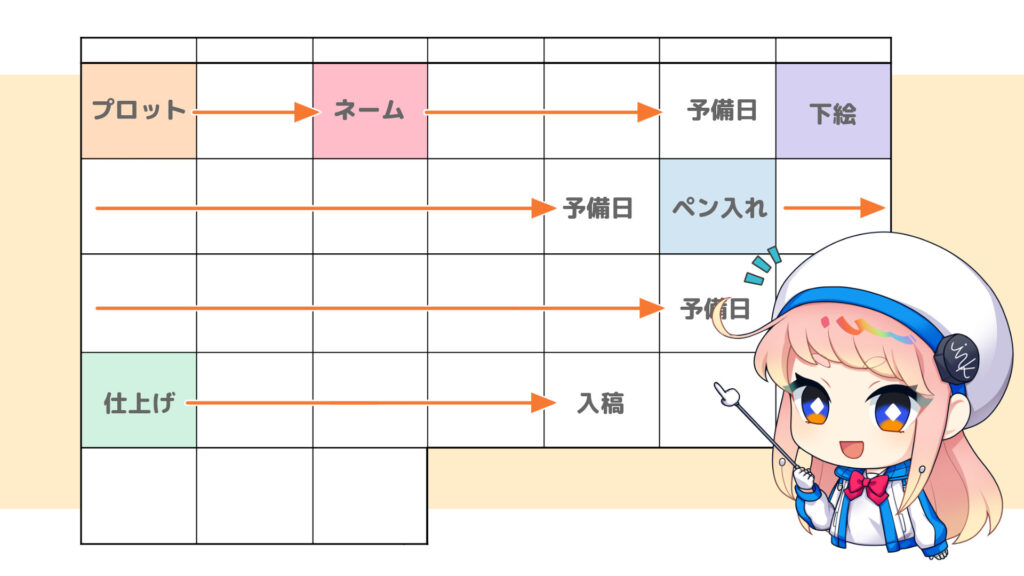

スケジュールを決める時は、プロットやネーム、下絵、線画といった工程ごとの細かい〆切と、上手く進まなかった場合の予備日を用意するのがおすすめです。

あわせて、自分が1作品を完成させるのにかかった日数や、工程ごとにかかった時間を把握しておきましょう。

自分がどこで時間がかかるのかを整理して、スケジュールを守る方法を見つけることが大切です。

漫画を描く力を伸ばして作品のクオリティを上げよう

漫画家になるには、作品自体を良くすることが重要です。

漫画のクオリティを上げる大きな要素は3つあります。

- 面白いストーリー構成ができている

- コマ割り等の画面作りでストーリーやキャラクターの良さを余すことなく伝えている

- 絵でストーリーの見せ場やキャラクターの魅力を表現できている

なりたい漫画家の種類や描きたいものにあわせて、スキルアップを目指しましょう。

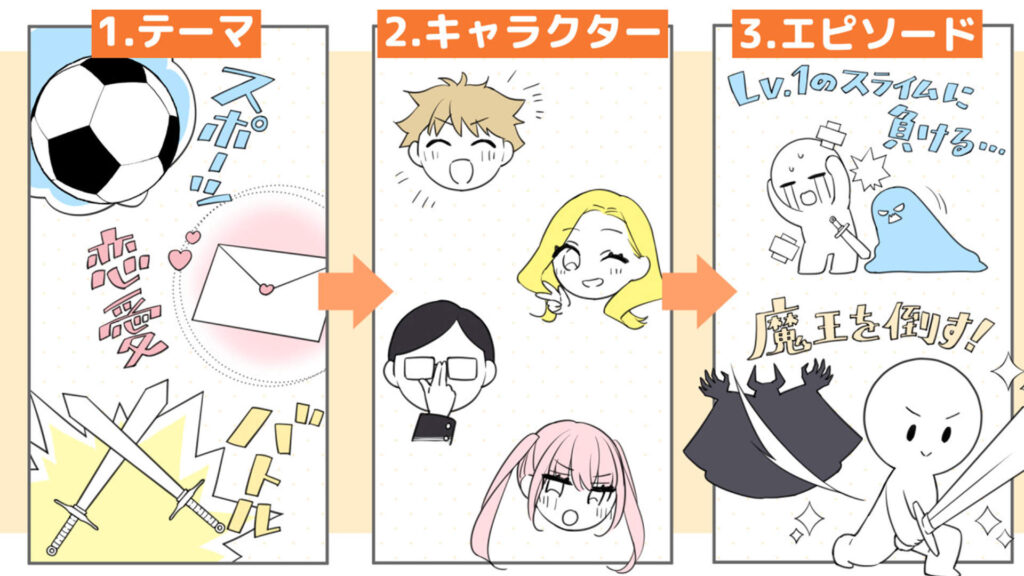

ストーリーを考えるのが苦手な人は話の軸、キャラクター、世界観を深掘りしよう

ストーリーを考えるのが苦手な方や、講評でストーリー作りが課題だと言われる方は、

- ストーリーの軸

- キャラクター

- 世界観

を深掘りしましょう。

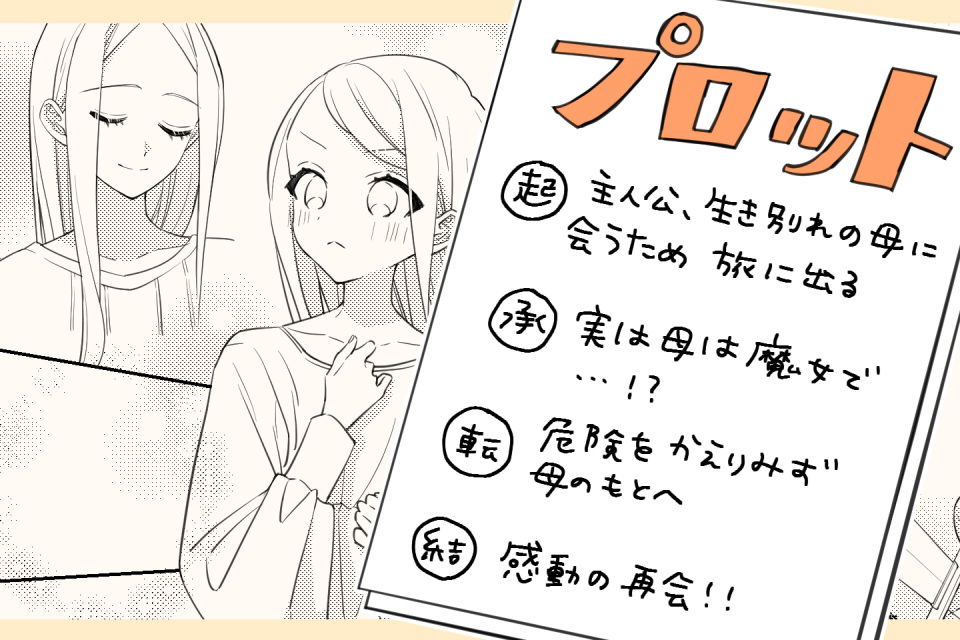

ストーリーの軸とは、漫画の最初と最後で「何がどうなる話か」という話の大きな流れです。

この流れがはっきり描かれていないと、読者には何を表したい作品か伝わらなくなってしまいます。

漫画の最初と最後で、主人公自身や主人公を取り巻く状況が大きく変化すると、より面白い作品になります。

キャラクターは一言で表せる個性を掘り下げましょう。

個性とは外見や設定の奇抜さではなくキャラクターの価値観のことで、物事や出来事に対する向き合い方です。

キャラクターの個性が定まっていると、そのキャラクターらしい魅力を引き出すのに役立ちます。

世界観は、キャラクターたちがどんな風に生活をしているのかを固め、読者が入り込みやすいように設定を練ることが大切です。

特にファンタジー作品では、最初から世界観を複雑に細かく考えると、読者にとって共感や理解が難しい設定になってしまいます。

「この世界には巨人がいて、人間を脅かしている」→「巨人を倒すストーリーにする」

「魔法が使える世界だからこそ、科学が発達していない」→「科学の力で困難を乗り切る、異色の主人公にする」

のように、ストーリーの核となる大きな設定から決めると良いでしょう。

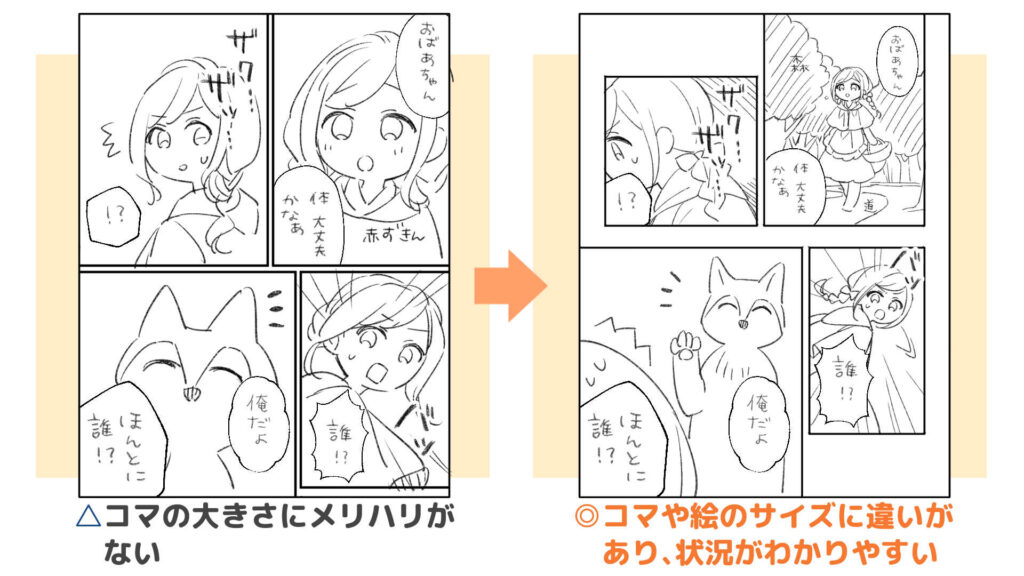

コマ割りが苦手な人はコマを描く理由や優先順位を考えよう

どうやってコマ割りすればいいかわからないという方は、1コマ1コマを描く理由や優先順位を整理しましょう。

- 大事な見せ場や印象的なシーン、重要な情報が描かれているコマは読者の目にとまるように大きく描く

- 次のコマへの繋ぎや、キャラクターのちょっとした反応だけを入れるコマは小さく描く

このようにコマ割りには理由があり、その中でも「このコマはもっと目立たせたい!」と思うコマは強調して描き、「このコマはなくても話が通じる」と感じたコマは思い切って削る等、優先順位をつけることでメリハリのあるコマ割りができます。

好きな漫画のコマ割りを模写して、大ゴマと小さいコマとでどんな情報が描かれているのかを分析するのもおすすめです。

作画は描きたいジャンルの絵の特徴を意識して練習しよう

ジャンルによって、絵に求められるものは異なります。

例えば少年漫画なら勢いや迫力のある絵や、粗くてもメリハリがはっきりとついた画面作りが求められることが多いです。

一方で少女漫画では、繊細さややわらかさを感じられる絵や、美しく整った画面作りが求められることが多いです。

顔や体をバランス良く描く練習とともに、描きたいジャンルに合わせた絵の練習も取り入れましょう。

全体的に作画が苦手な場合は、模写をして特に描くのが苦手な箇所を見つけることから始めるのがおすすめです。

様々な顔やポーズ、背景等の模写をする中で、上手く描けない箇所や描き方がわからないものを洗い出し、描き方や資料を調べて練習しましょう。

本気で漫画家を目指すためにするべき3つの行動

本気で漫画家を目指すには、3つの行動をとることが大切です。

- 漫画を描く

- 漫画を公開して、課題を見つける

- 漫画を評価してもらう

漫画をたくさん描き上げよう

漫画家になるには、漫画を描き上げることが最も重要です。

まずは作品を1つ描き上げ、投稿や持ち込みをして編集者に見てもらいましょう。

編集者からもらった講評やアドバイスを糧に、新たな作品を生み出すのが成長に繋がります。

描けば描くほど、漫画は上達します。

描き上げた漫画を公開して、課題を見つけよう

描き上げた漫画を公開して、出来るだけたくさんの人に見てもらいましょう。

持ち込みや漫画賞への投稿で編集者に見てもらうのでも、SNSにアップしてフォロワーに見てもらうのでも構いません。

自分の描いた漫画をたくさんの人に見てもらうと自信に繋がります。

また、SNSやイラスト投稿サイト等のいいねやコメント、閲覧数等をもとに自己分析することで課題が見つかり、次の作品に活かせます。

他のメリットとして、紙に印刷したりweb上に公開したりすることで、原稿用紙に描いている時と実際に掲載した時との原稿の見え方の違いに気づける場合があります。

線の太さやトーンの濃さ等を確認して、理想に近づけるように原稿のブラッシュアップをしていきましょう。

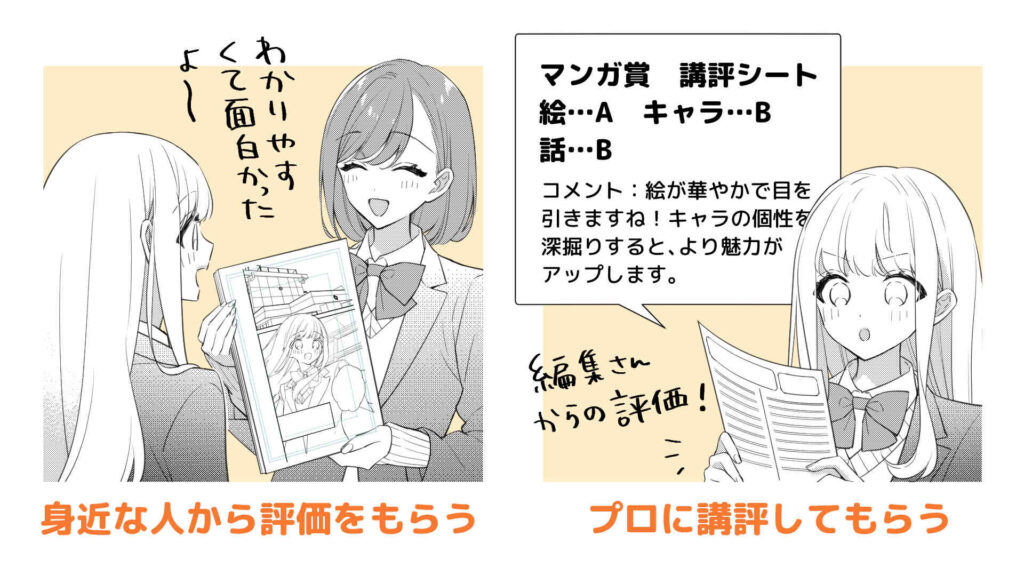

描いた漫画を評価してもらおう

描いた漫画を他人に評価してもらいましょう。

描いた漫画を見せるだけで終わりにせず、他人に評価してもらうことが漫画を描く上でとても大切です。

他人の意見を聞くことで、自己分析では分からない強みや課題を知ることができます。

家族や友人といった身近な人からのコメントも、読者視点での大事な感想です。

キャラクターが面白かった、ストーリーが少しわかりづらかった等、「自分が描いたものがどう受け取られるのか」という視点を持つことが、漫画制作に役立ちます。

漫画家を目指すにあたり、より具体的な評価がほしい場合は漫画賞への投稿や、出版社や出張編集部への持ち込みをするのがおすすめです。

たくさん漫画を描いて、漫画家への第一歩を踏み出そう!

漫画家になるための道のりや自分に合った方法は人それぞれですが、ゴールは同じ「漫画家になる」ことです。

持ち込み、投稿をして作品を編集者に見てもらうのも大切ですし、専門学校や美術大学に通って知識を得ることも漫画家に近づく手段の一つです。

egacoではプロの漫画家に自分の作品を見てもらい、長所や課題をアドバイスしてもらえます。

どうしても漫画の悩みを一人では解決できない方や、自分の漫画についてプロの意見が聞きたいといった方は、ぜひご相談ください。

イラストや漫画の描き方を もっと上達するには?

- 記事は読んでみたけどうまくいかない

- イラストや漫画がもっと上手になりたい

- 独学で学んでいるけど伸び悩んでいる

そんな方に、イラストや漫画の描き方を学ぶことができるスクールについて紹介しています。あなたに合った学び方を見つけてくださいね。

egacoで学んでみませんか?

「イラスト・マンガ教室egaco」では、生徒さん一人ひとりに合わせた個別指導を行なっています。

学習内容は、講師があなたの目標をヒアリングし、現在の画力や興味関心に合わせた学び方で個別に受講内容を提案するので、自分のペースで学ぶことができます。

あなたの描きたいイラストをegacoで学んでみませんか?