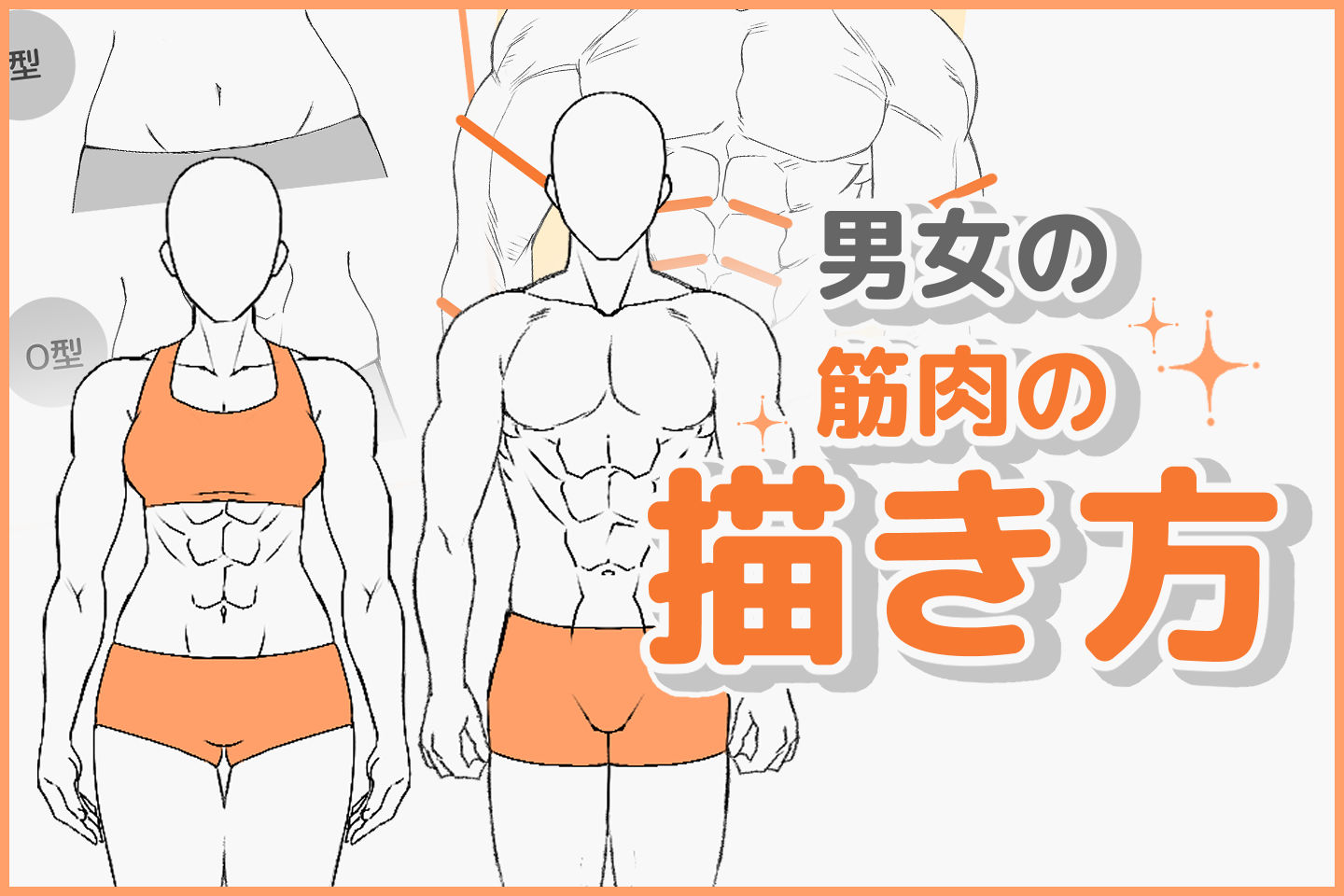

筋肉の描き方基本!マッチョの描き方コツ・手順をメイキング解説

この記事はイラスト・マンガ教室egacoの講師(イラストレーター・マンガ家)が商業制作などで磨いた知識や技術をもとに作成しています。より自分の描きたいものに合わせた内容を知りたい方は、egacoでの個別指導レッスンの受講をおすすめします。

目次

筋肉質なキャラクターを描いてみたいけど、筋肉の構造ってどうなっているの?

資料をみながら描いたはずなのに、全体的にバランスがおかしい……

など、マッチョなキャラクターを描いてみたものの行き詰ってしまうことはありませんか?

筋肉の構造は立体パズルのように複雑ですが、各パーツを簡潔に整理して捉える事により非常に描きやすくなります。

この記事を読んで、筋骨隆々なキャラクターを描く事への苦手意識を改善しましょう!

描きたい筋肉を描くための準備とは

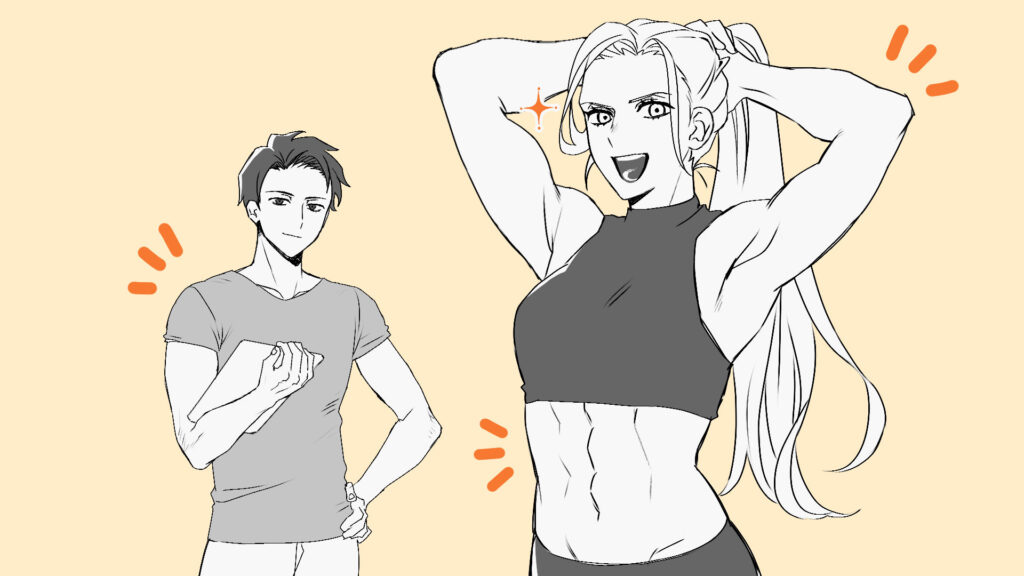

筋肉を描く前に、描きたい絵柄やキャラクターの特徴にあわせて筋肉量を把握することが大切です!

イメージが曖昧なまま筋肉を描いてしまうと、想像以上にムキムキになってしまったり腕や脚の太さがちぐはぐでバランスの悪い筋肉になってしまうことも。

そこで、筋肉量の違いを知っておくことで、キャラクターの体格や特徴にあわせて描き分けやすくしましょう。

目安とする筋肉量を把握しよう

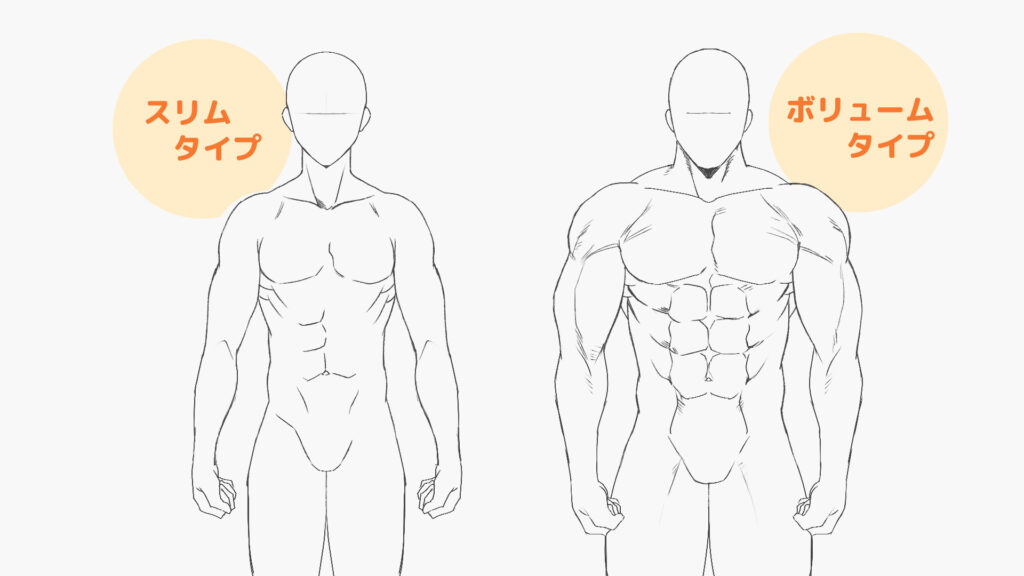

マッチョ体系は、大きく分けて2つのタイプがあります。

スリムタイプ(いわゆる細マッチョ)

ボリュームタイプに比べてみると細身のシルエットで、筋肉の膨らみや骨のラインを強調しすぎない体型です。

スポーツキャラやアイドルキャラ等と相性が良く、大半はこのスリムタイプで描かれることが多いです。

ボリューミータイプ(いわゆるゴリマッチョ)

スリムタイプに比べて脂肪と筋肉量が多い為、筋肉の膨らみなどが分かりやすく浮き出ている体型です。

スポーツキャラでもパワータイプのものや、オークなど人型モンスターと相性が良いです。

それらを軸に資料を集めると、より理想に近いキャラクターを描けます。

筋肉を描くために必要なこと3つ

説得力のある筋肉を描くためには、自分にあった方法で形や構造を覚えたり、観察したりすることが大切です。筋肉を上達する際には特に以下の3つのポイントを意識しましょう。

- 簡単なものの形に置き換えよう

- 資料をよく観察しよう

- 推し筋肉を見つけよう

簡単なものの形に筋肉を置き換え覚えよう

人間の筋肉はおよそ600種類以上あると言われています。

それらすべてを覚えようとすると脳がパンクしてしまうので、マニアでもない限りは大体の箇所を身近な形(簡単なものの形)にたとえて構造を覚えることがおすすめです。

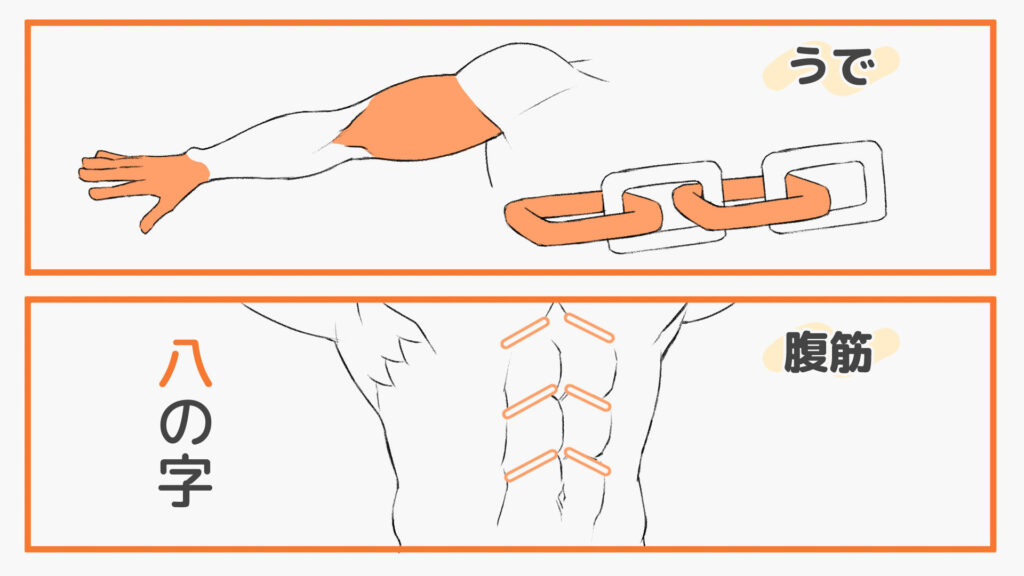

- 腕の筋肉は鎖のようになっている

- シックスパック(腹筋)の境界はㇵの字になる

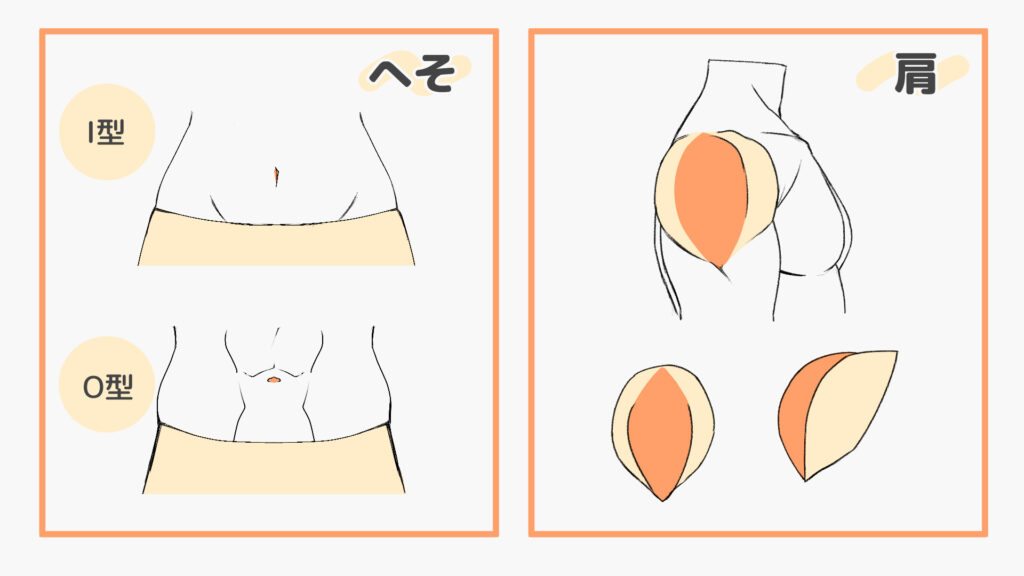

- へその形が、男性はO型、女性はI型

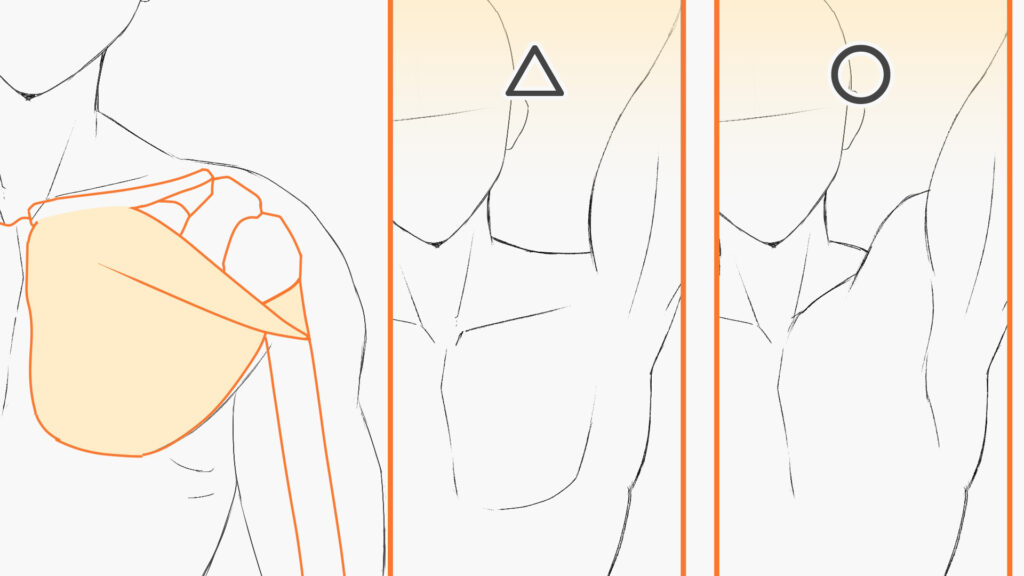

- 肩の筋肉はレモン型で鎖骨に重なる

勉強をする際、こういった風に何かに例えた形で覚えておくと良いでしょう。

資料をよく観察しよう

もう一つ、資料をよく観察して筋肉の理解を深めていきましょう。

インターネットで検索する

資料探しの方法として、インターネット検索も一つの方法です。

検索語句の例として「(筋肉の部位) 構造」や名前が分からなければ「マッチョ (部位)」と検索すれば欲しい資料が公開されていないか探してみましょう。

利用する場合は提供元の著作権や利用規約などをよく読み、他者の権利や公序良俗に配慮して利用しましょう。

技法書などを参照する

次に美術解剖学やドローイングを解説している技法書です。

肉体に対して図なども用いて具体的に解説している技法書は、読みながら勉強もできるのでとてもおすすめです。

好きな作品に出てくる筋肉質なキャラクターを参考にする

最後に自身の好きな作品に登場する筋肉質なキャラクターを参考にする方法です。

自身の絵に上手く応用できないかよく観察してみましょう。

どれも頭からつま先まで、筋肉の構造がどうなっているか、簡略化したときにどんな立体になるかを頭の中で構築していくとより分かりやすいです。

そのあと自身で各部位を色分けをしてみたりすると、より筋肉について理解が深まると思います。

推し筋肉を見つけよう

こんなに筋肉について覚えられない!という方におすすめの方法があります。

それは推し筋肉を見つけることです。

魅力的に見せたい箇所の知識は極めたくなるものです。極めた箇所から芋づる式にその周辺の知識もついて、全体の形を覚えられるかと思います。

ふんわりでも覚える事ができれば問題ありません。

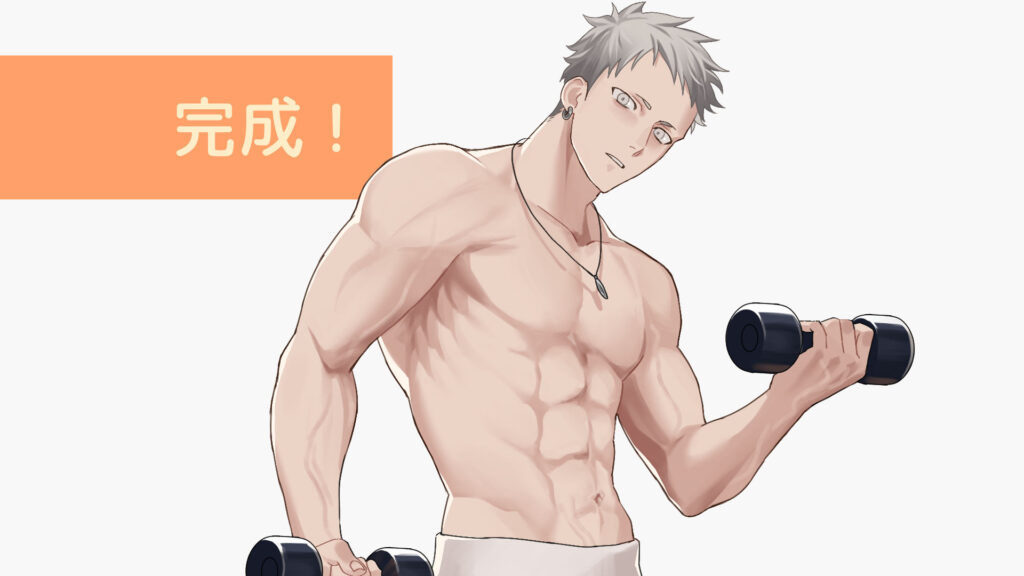

筋肉の描き方手順・コツを分かりやすく解説

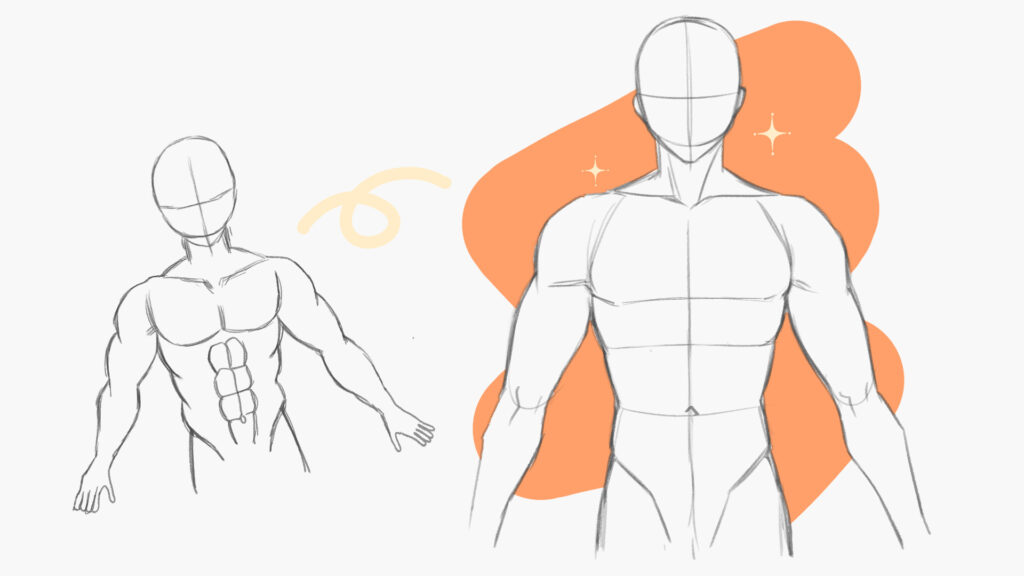

今度は実際に筋肉を描いてみましょう!バランスの悪い仕上がりにならないように、解説と一緒に筋骨隆々なマッスルを描き上げてみましょう。

筋肉の描き方手順

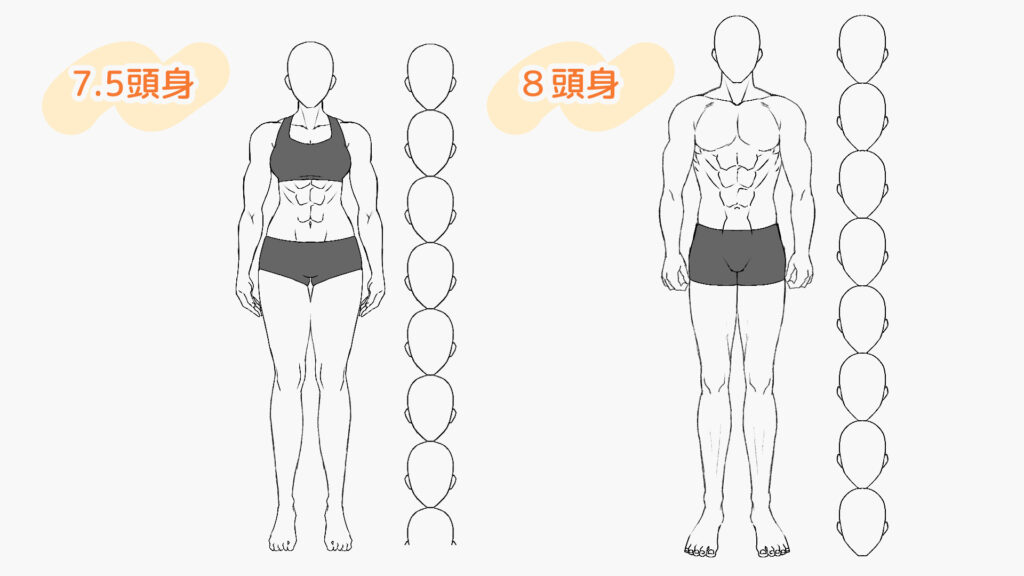

描き始めるその前に、頭身を決め一呼吸置きましょう。

筋肉質なキャラクターを描く際、頭身は7.5〜8頭身がおすすめです。

手順1:関節を丸で取らえて大雑把に体格を描こう

まずは関節を丸で例えて、大雑把に体格を描いていきます。

女性を描く際は、男性に比べて腰の広がりも意識してください。

この大ラフの時点でスマートタイプなのか、ボリュームタイプなのかが決まりますので慎重に作画しましょう。

ボリュームタイプの場合は比率が少し膨らみます。

今回は筋肉の膨らみが分かりやすいように、ボリュームタイプの男性です。

手順2:筋肉同士のつながりを意識してさらに描き込む

ラフを描き終えたら、もっと細かく描き込んでいきます。

ただ描くのではなく、筋肉同士の重なりや繋がりを意識して描くと良いです。

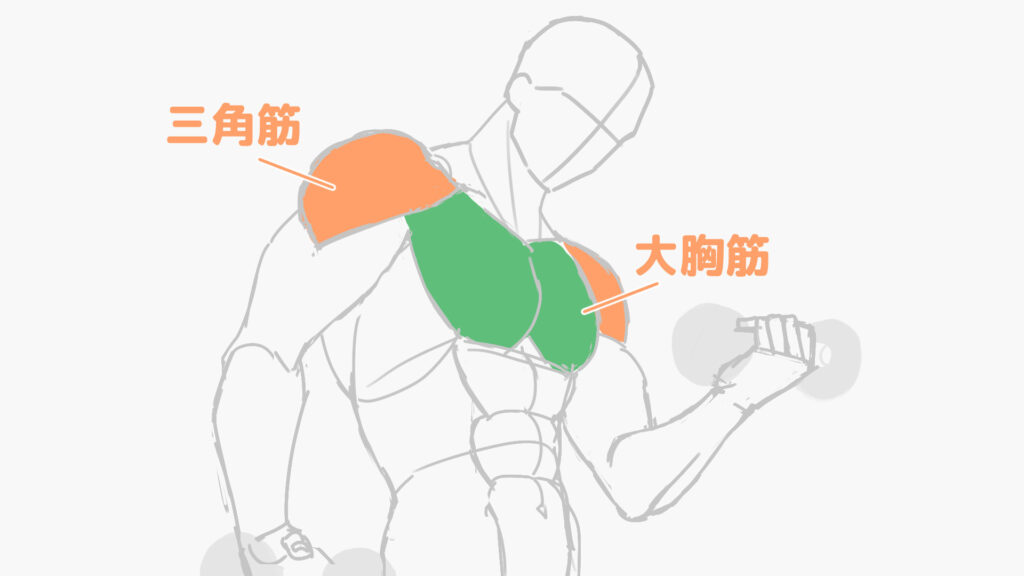

例えばよく聞く三角筋と大胸筋です。

皮膚があるので見えませんが、三角筋の下に大胸筋がねじりこむような形で入っています。

資料を観察しながら筋肉の繋がる箇所を意識しつつ、線画を描く際に迷うことがないよう各所描き込んでいきましょう。

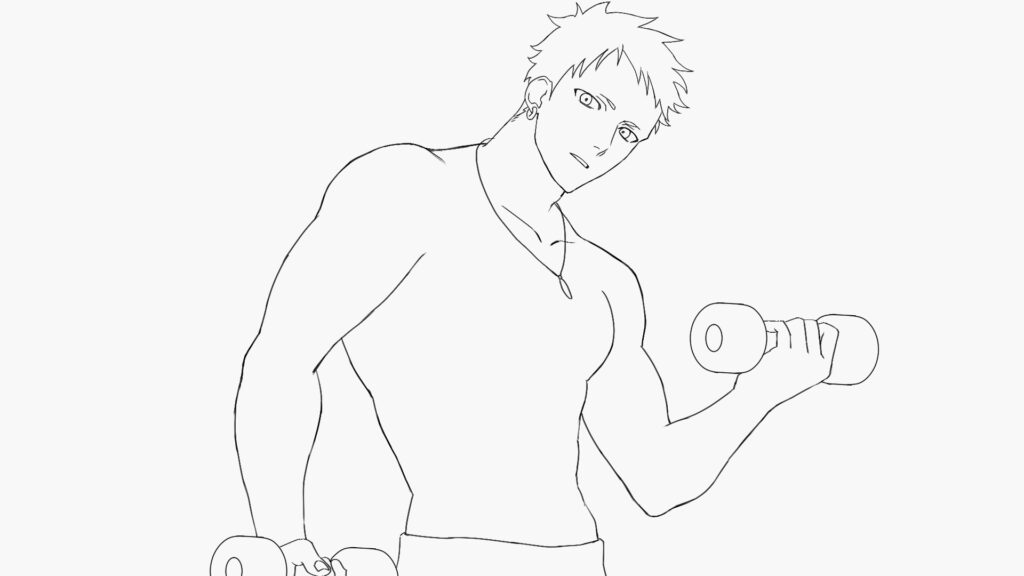

手順3:線画を作成しよう

線画の際は、自身の絵柄や手慣れた描き方で線の量、テイストを調整しましょう。

今回は塗りで肉感を表現しますので、内側の線はほとんどを省きます。

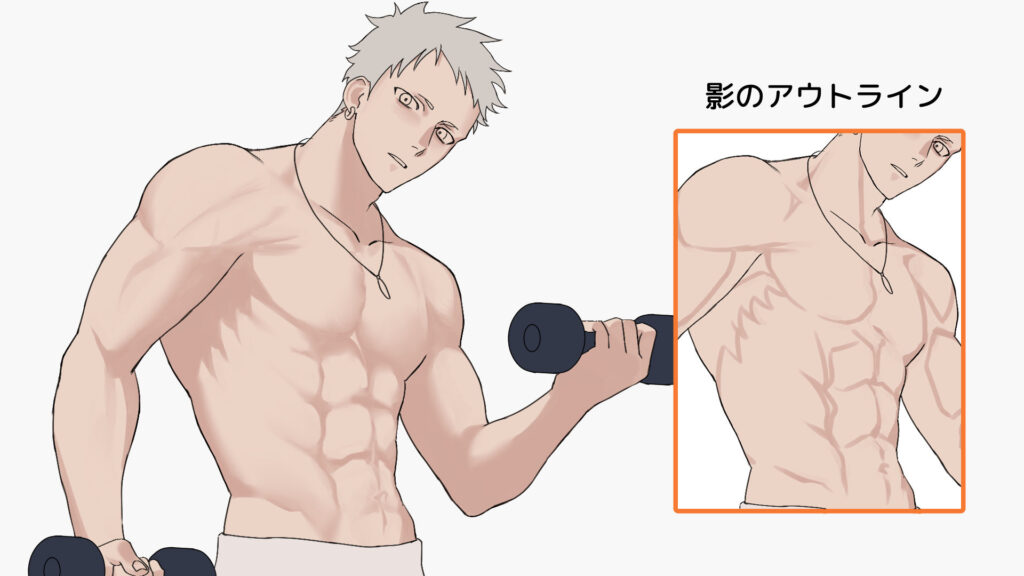

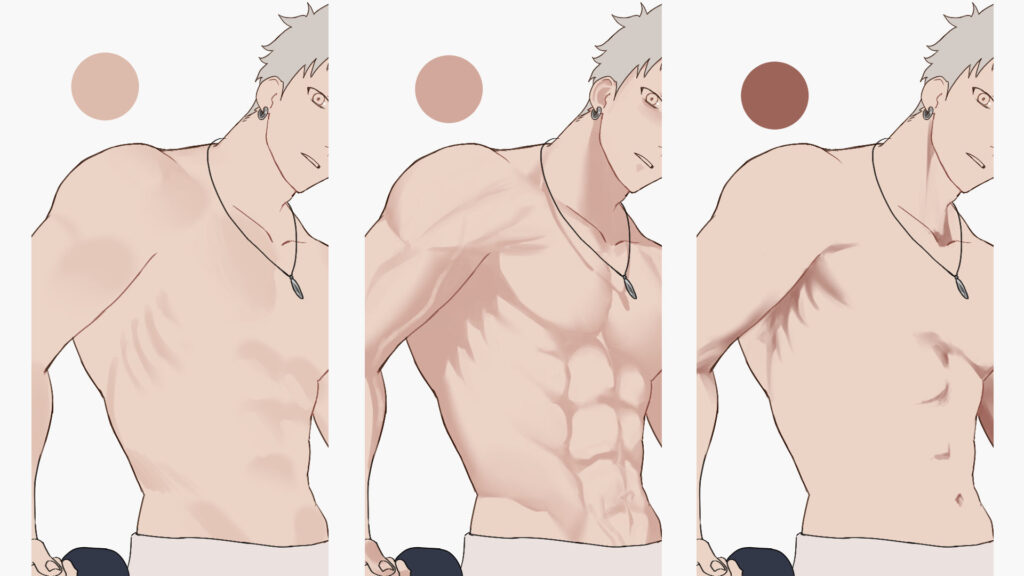

手順4:筋肉の影のアウトラインを取ろう

まず影色で筋肉のアウトラインを引きましょう。

この際、ラフの線を下書きに引くと、違和感のない位置に筋肉が描けます。

その後は内側を塗りつぶしましょう。

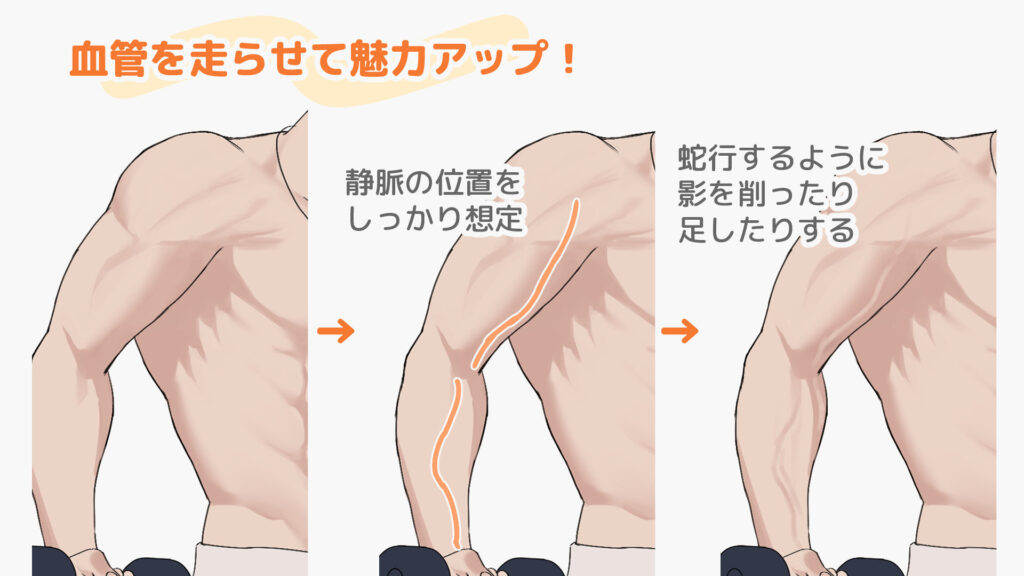

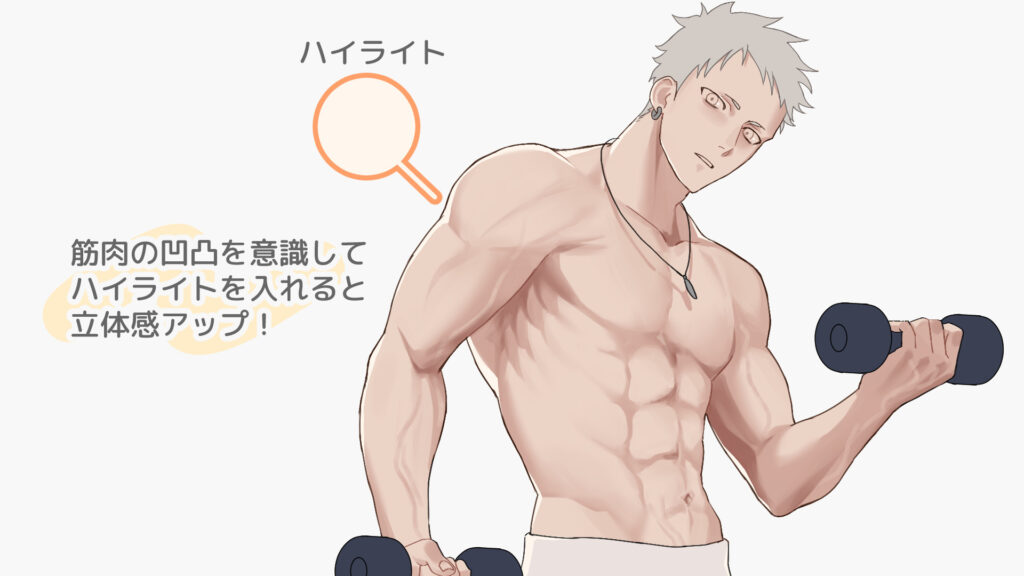

手順5:よりリアルな肉体へ!血管を描こう

腕や下腹部に血管を走らせると、よりリアルな肉体を表現できるのでおすすめです。

まっすぐ描かず、筋肉に沿って走る静脈を意識して、蛇行するように血管を描きましょう。

影になる箇所を塗りつぶしたあとは、筋肉の硬いところ、脂肪で柔らかいところをしっかり意識して塗り分けましょう。

硬い箇所は、ガシガシと硬めの筆で塗ります。

柔らかい箇所は一部にフワッとぼかしを入れると、脂肪がついたようなまろい肌を表現でき、より立体感のある体を表現できます。

その後はハイライトなんかも入れてみると、よりリアルな筋肉を表現できます!

各工程必ずこう描かなくてはならないというわけではなく、そのキャラクターの個性やデザイン、自身の描き方に合わせて臨機応変に描くことをおすすめします。

筋肉を描く上での3つのコツと注意点

筋肉を描く上で気を付けたいことを3つに分けて確認していきます!

1.骨と筋肉は連動する

筋肉は基本的に近場の骨と連動するような仕組みになっています。

例えば大胸筋は、鎖骨と上腕骨とくっついているので腕を上げた時、三角筋も巻き込んで一緒に斜め上に引っ張られます。

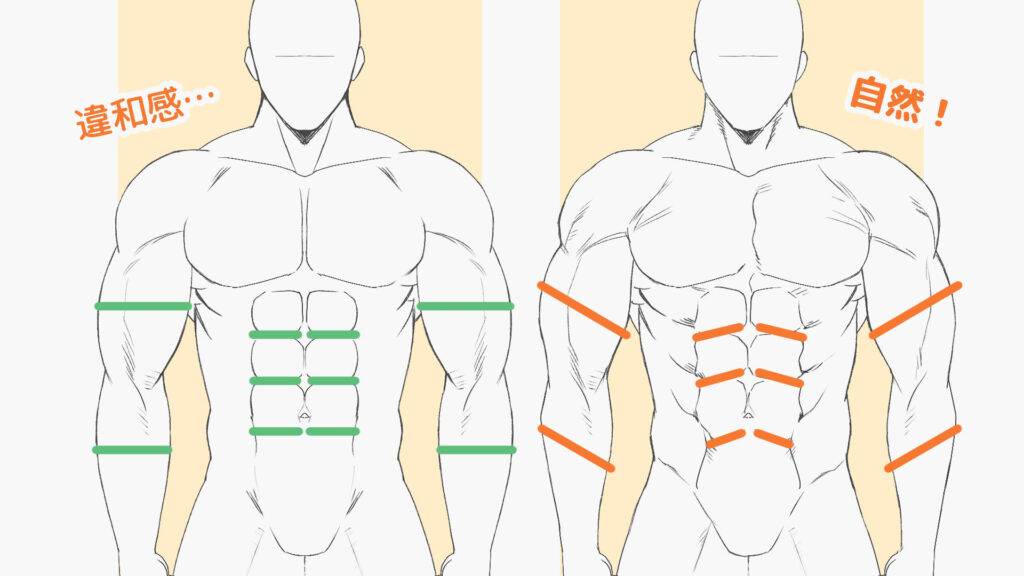

2.筋肉の起伏は左右対称ではない

筋肉の起伏は基本的に左右対称ではありません。

鍛え方にもよりますが、基本左右非対称に描くと自然に見えます。

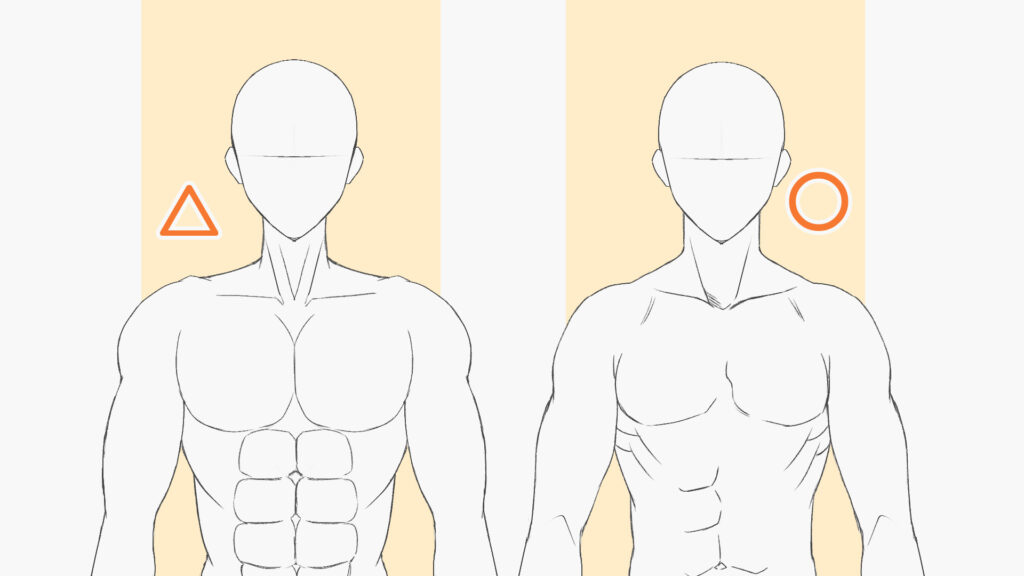

3.パーツの形状を正しく理解しておこう

これらを注意して描かないと、バランスの悪い不格好で違和感だらけの体型になってしまう場合があります。

絵柄に合わせた筋肉の表現

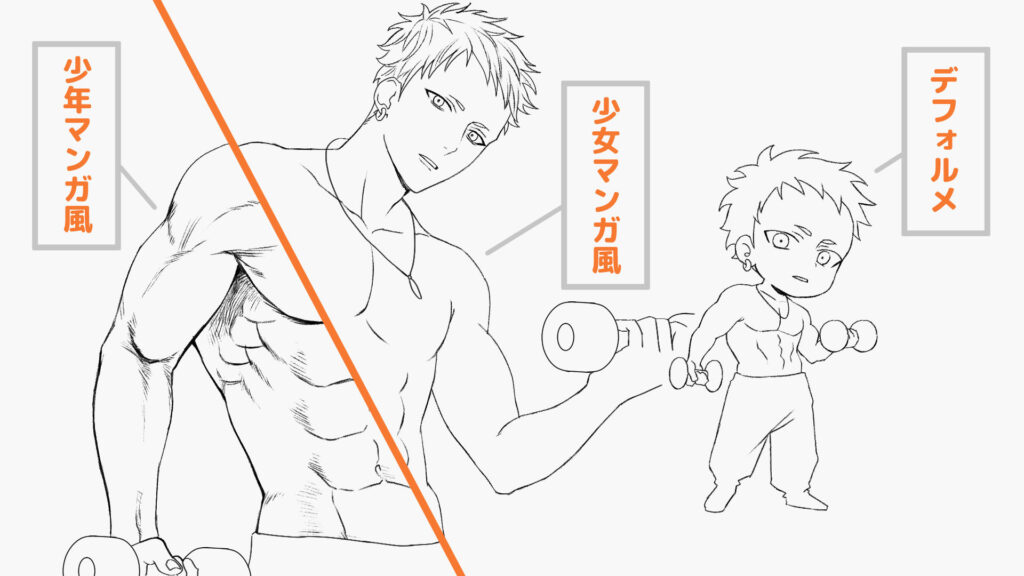

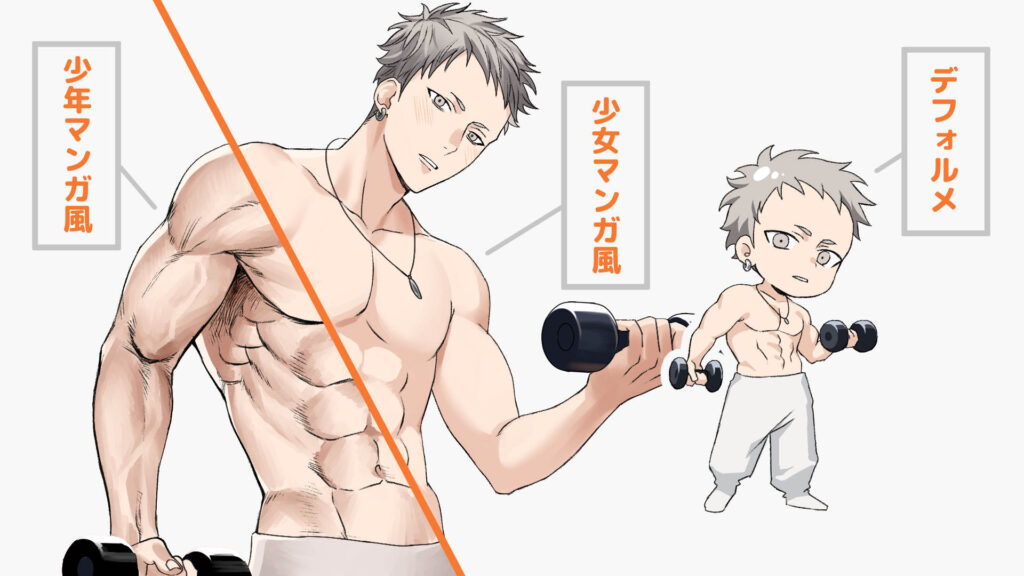

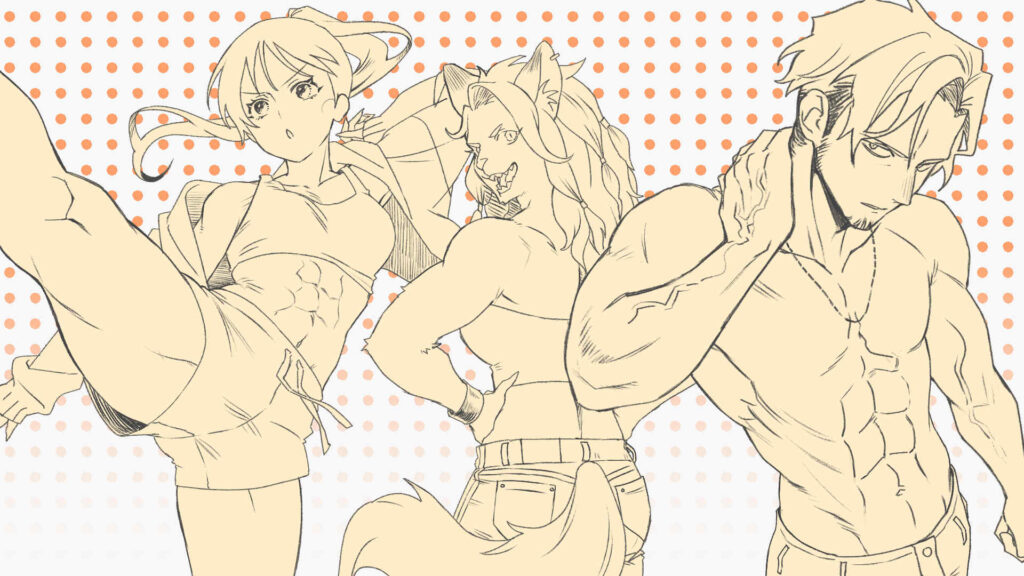

絵柄によって、筋肉質なキャラクターもタッチが変わります。

線画と着色でそれぞれ見比べてみましょう。

線画の表現方法の違い

少年漫画やリアル調の場合は線を太く、硬く、そして筋肉の膨らみは斜線で表現します。

少女漫画の場合は反対に、細く柔く、トーンを使用して筋肉の膨らみを表現します。

デフォルメの場合、あまり細かく描き込まず、筋肉質な部分を大げさに膨らませて主張させると上手く表現できるでしょう。

着色の表現方法の違い

筋肉を描く上で参考になる本は?

最後に筋肉を描く上で世間一般で有名な書籍を紹介します。

スカルプターのための美術解剖学

頭からつま先までの骨格や筋肉の構造を、細かく解剖してくれている本です。

実際の写真や3Dに起こした資料なども多用にあるため、リアルな構造を知ることができます。

ポーズの美術解剖学

美術解剖学に基づいて、こちらはリアルな人物写真ではなく彫刻をメインに人体の解説をしてくれる本です。

ほとんどのポーズの各部位が色分けされているので、筋肉の位置がとても分かりやすいです。

ありとあらゆる筋肉たちを描いてみよう!

ある程度、筋肉について理解が深まってきたかと思います。

慣れてきたら様々な年齢層、人種、ポーズのマッチョたちを自由に描いてみましょう!

たくさん描くことで、筋肉についてさらに知見を深めることができるでしょう。

もっと筋肉についてプロから教わりたい……

そんな方はぜひイラスト・マンガegacoで学んでみませんか?

egacoでは筋肉の構造を載せたドリルからプロが一つ一つ解説、添削します!

イラストや漫画の描き方を もっと上達するには?

- 記事は読んでみたけどうまくいかない

- イラストや漫画がもっと上手になりたい

- 独学で学んでいるけど伸び悩んでいる

そんな方に、イラストや漫画の描き方を学ぶことができるスクールについて紹介しています。あなたに合った学び方を見つけてくださいね。

egacoで学んでみませんか?

「イラスト・マンガ教室egaco」では、生徒さん一人ひとりに合わせた個別指導を行なっています。

学習内容は、講師があなたの目標をヒアリングし、現在の画力や興味関心に合わせた学び方で個別に受講内容を提案するので、自分のペースで学ぶことができます。

あなたの描きたいイラストをegacoで学んでみませんか?