パースとは?パースの描き方を解説!立体感ある自然な絵が描けるように

イラストやマンガを描くと背景にもこだわりたいですね。

でもパースってよくわからないし、正しいのか判断できずに悩むことがありますよね。

「遠くへむかって辺や面を小さく描く」のが正しいパースのコツです。

この記事は、みなさんのパースの悩みが解消できるようまとめました。

パースをおぼえて自然な背景が描けるまでを徹底解説します。

パースとは何か?

イラストやマンガ制作では、遠近感を「パース」といいます。

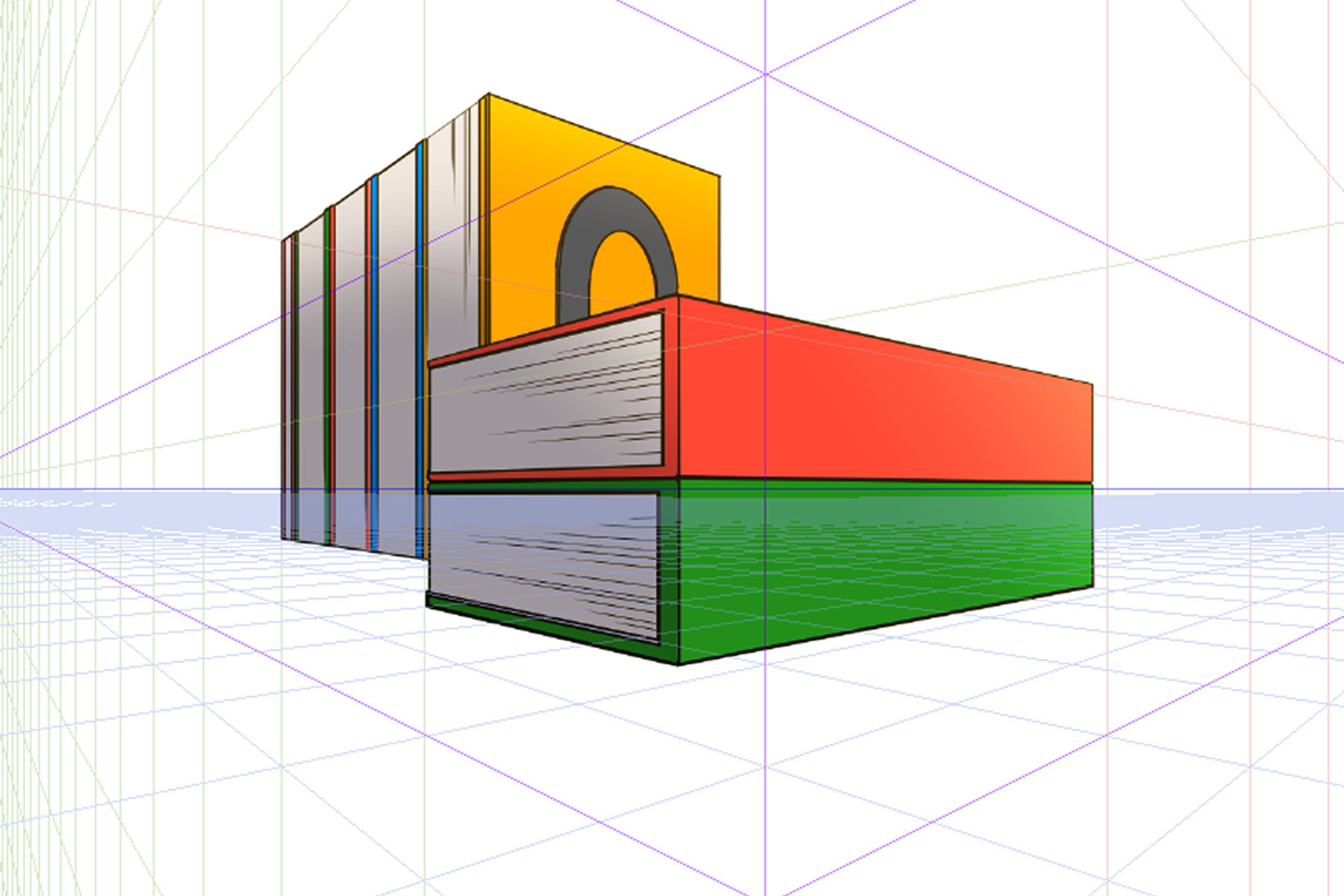

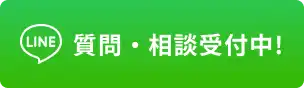

上の絵は、自然に見えるパースのルールを意識した直方体です。

どう描けば自然で正しいパースになるのか?そもそも遠近とはなにか?

この章では、パースや遠近の基本をご説明します。

遠近やパースの基本

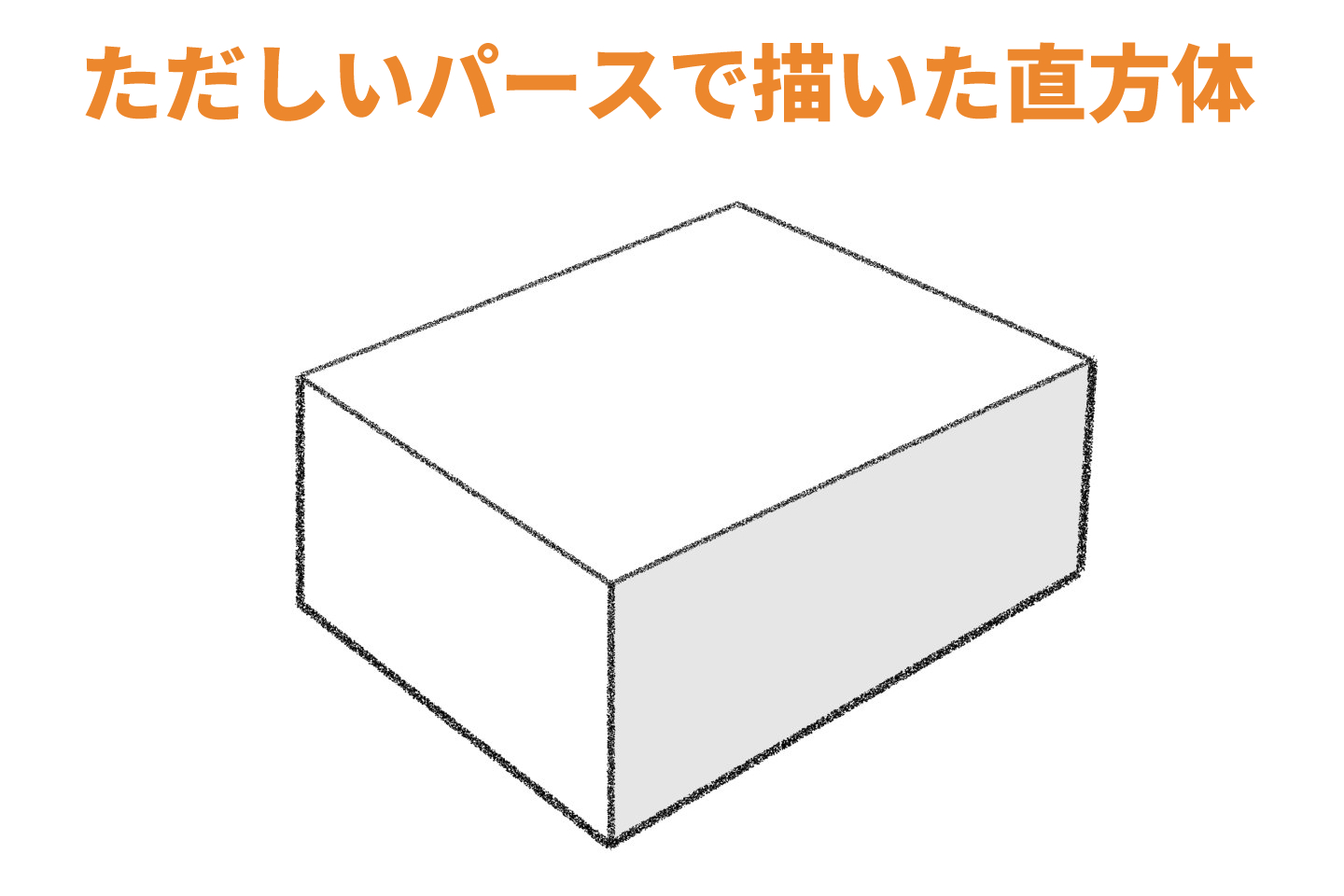

「遠近」とは、自分の近くにあるものが大きく、遠くにあるものが小さくみえることです。

遠近がわかる写真でくらべてみましょう。

2つの箱はおなじ大きさですが、手前と奥では違って見えますね。

しかし大きさを変えるだけでは正しいパースとなりません。

大小つくるには2つ以上の箱が必要で、箱が1つの場合は手前と奥が描けません。

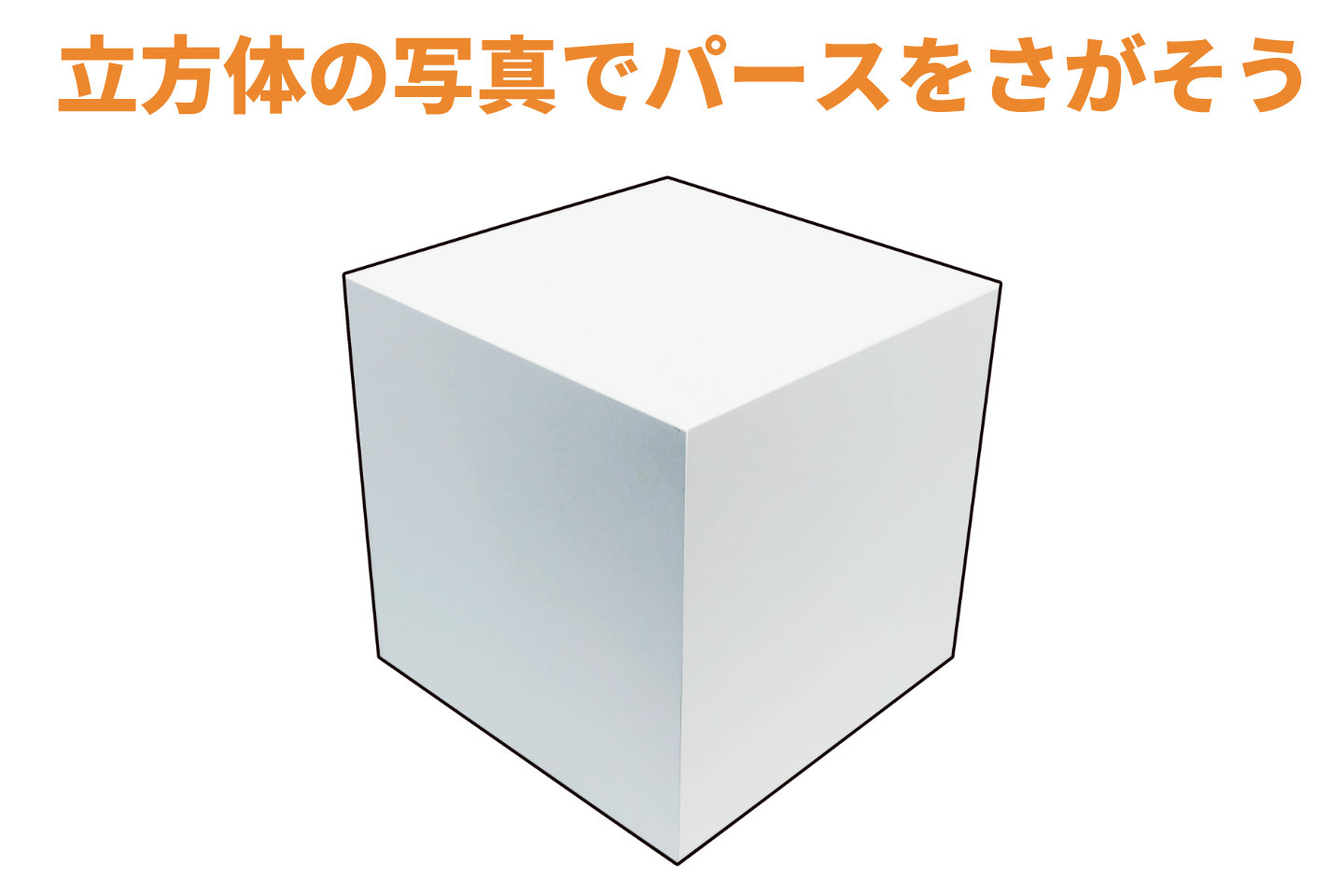

立方体でパースを探してみよう!

今度は1つの立方体から正しいパースを見つけましょう。

1つの立方体にもたくさんの遠近が隠れてます。

写真を観察しながら手前と奥の長さや角度をくらべましょう。

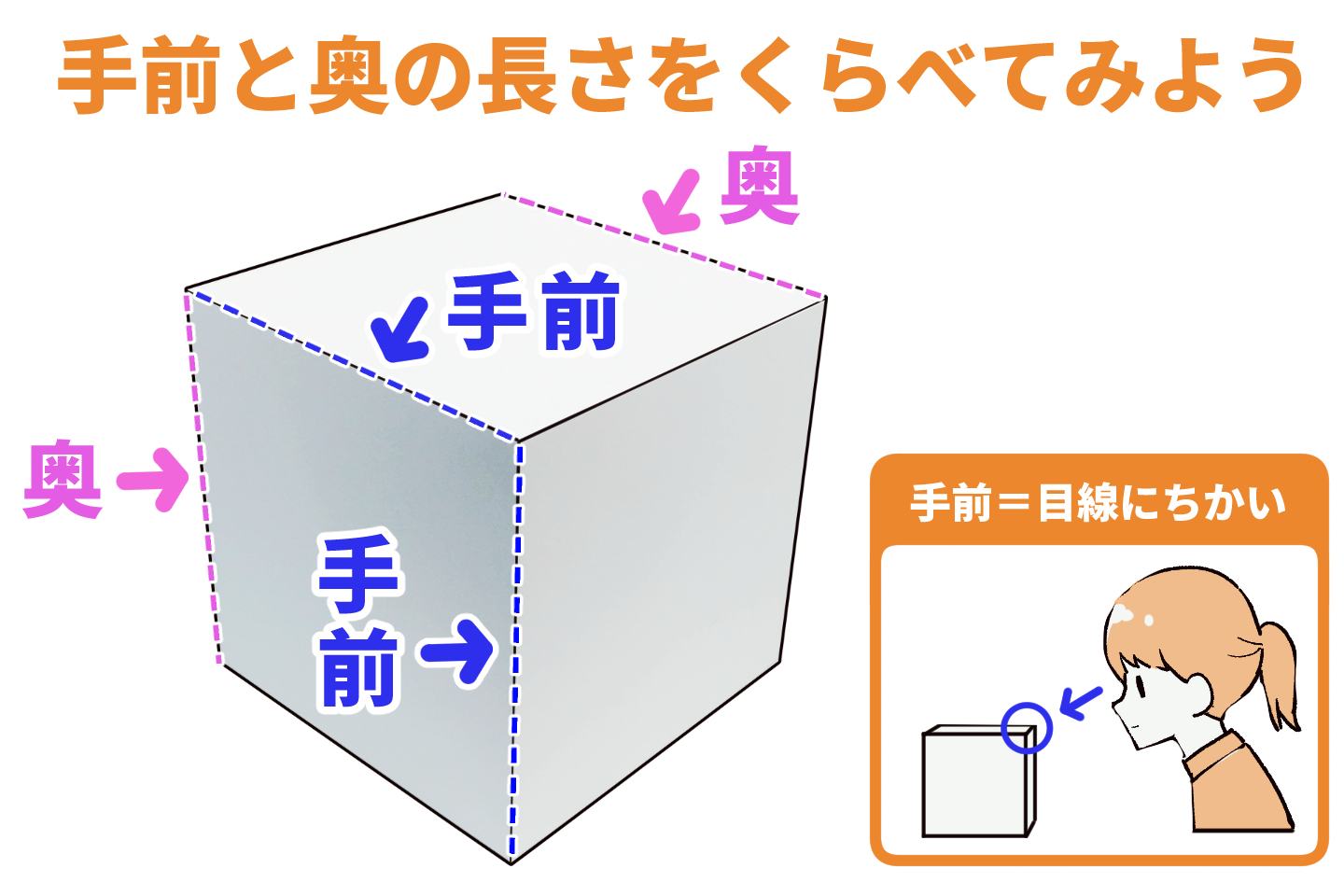

遠くへむかって辺や面を小さく描く

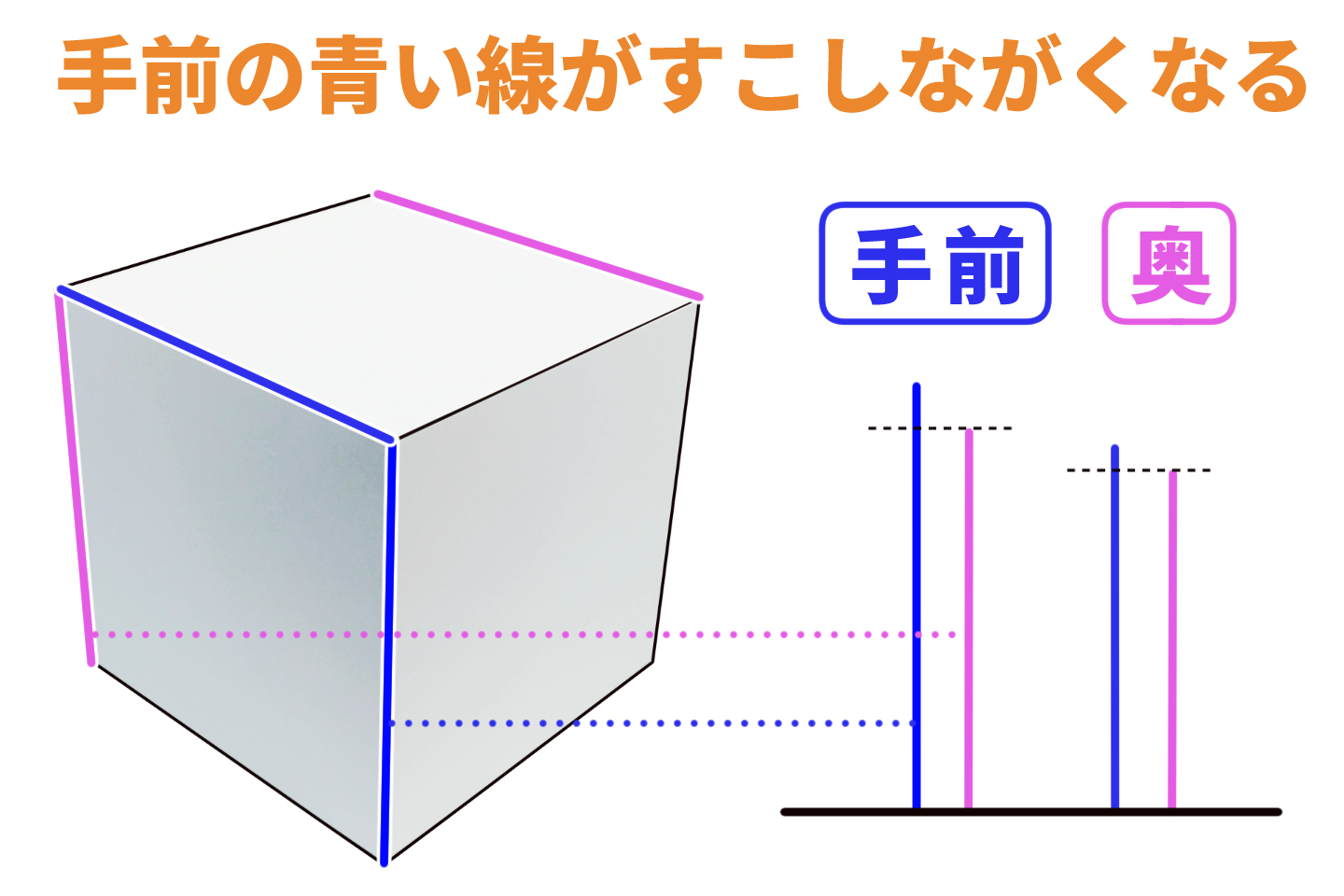

手前の辺と奥の辺をくらべました。

手前の青い辺は、奥の辺よりほんのすこし長くみえますね。

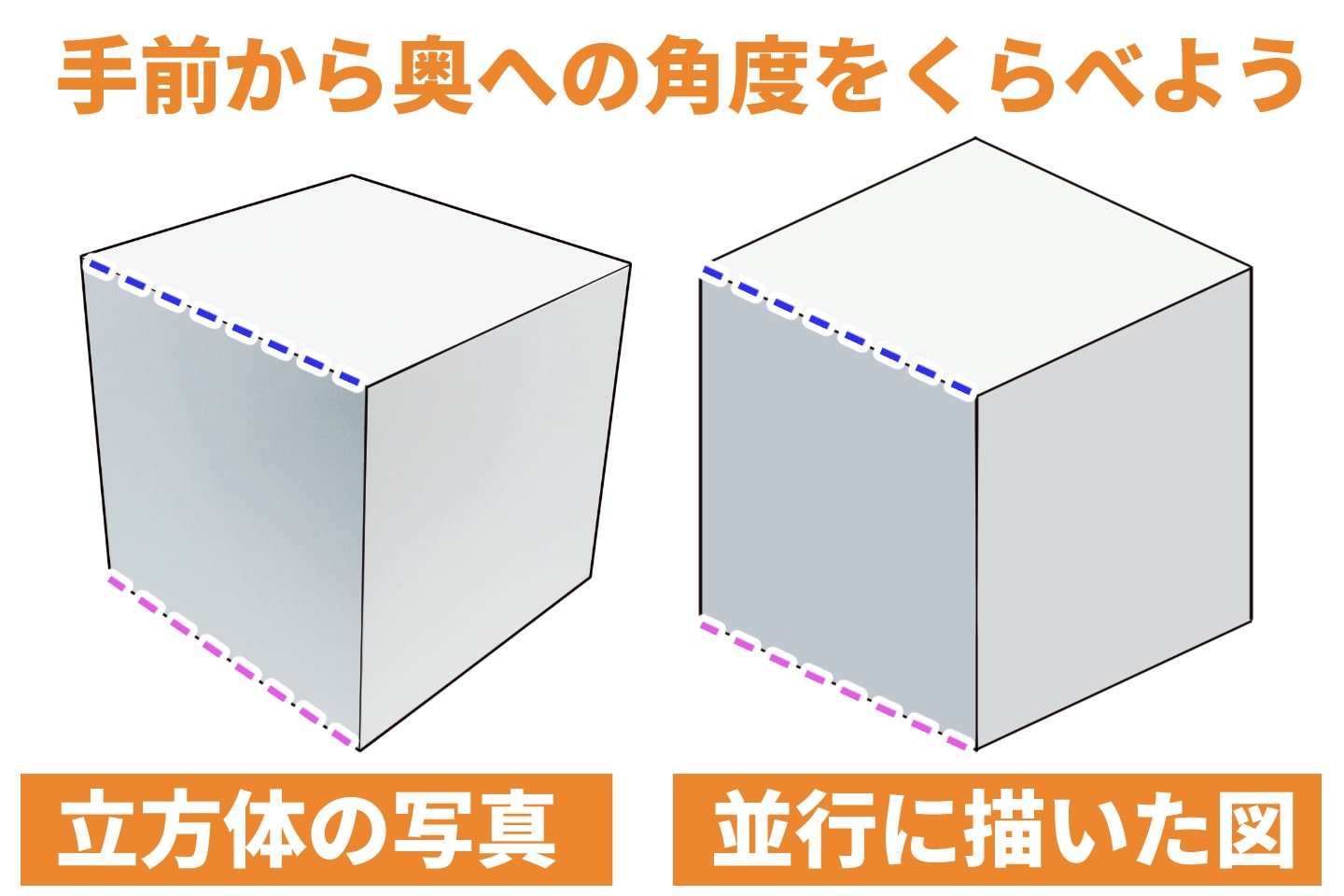

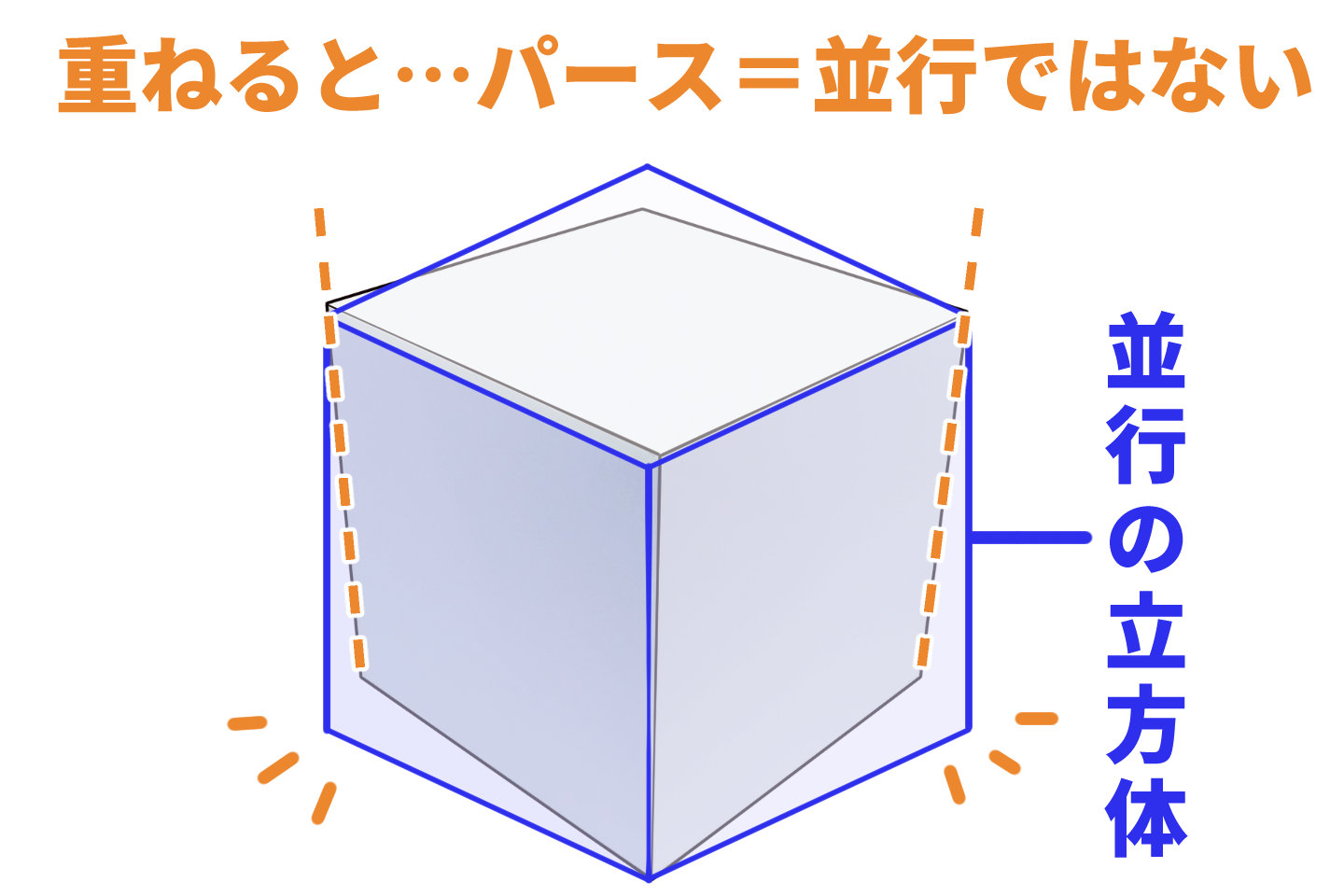

立方体の写真と並行図をくらべると、辺の角度がすこし違いますね。

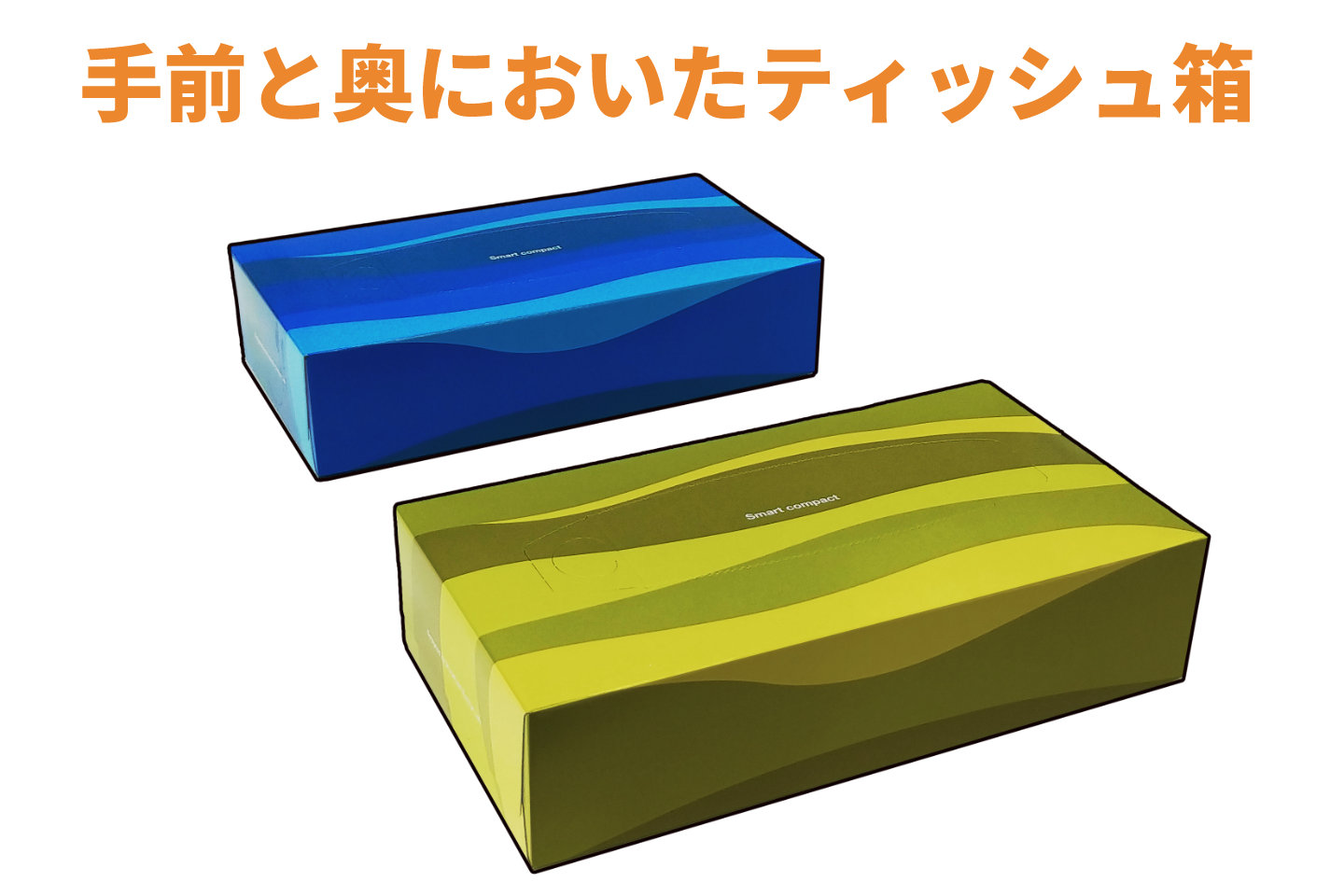

2つの立方体を重ねて見るとどうでしょうか?

並行図にくらべて、写真の立方体は辺が下や奥へと傾いています。

このように目線からすこしでも遠くなると、辺や面は短く見えていきます。

「遠くへむかって辺や面を小さく描く」のが正しいパースのコツです。

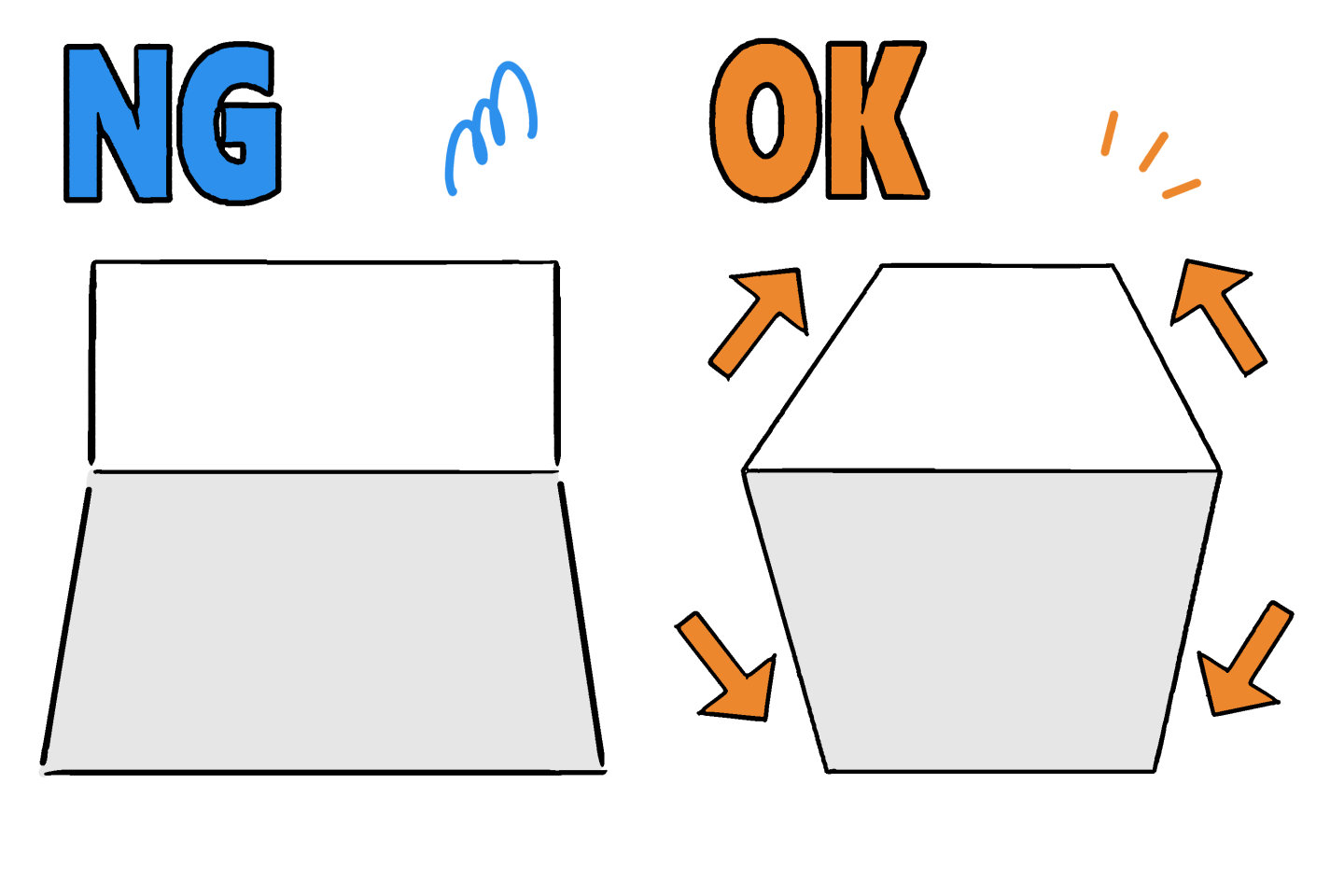

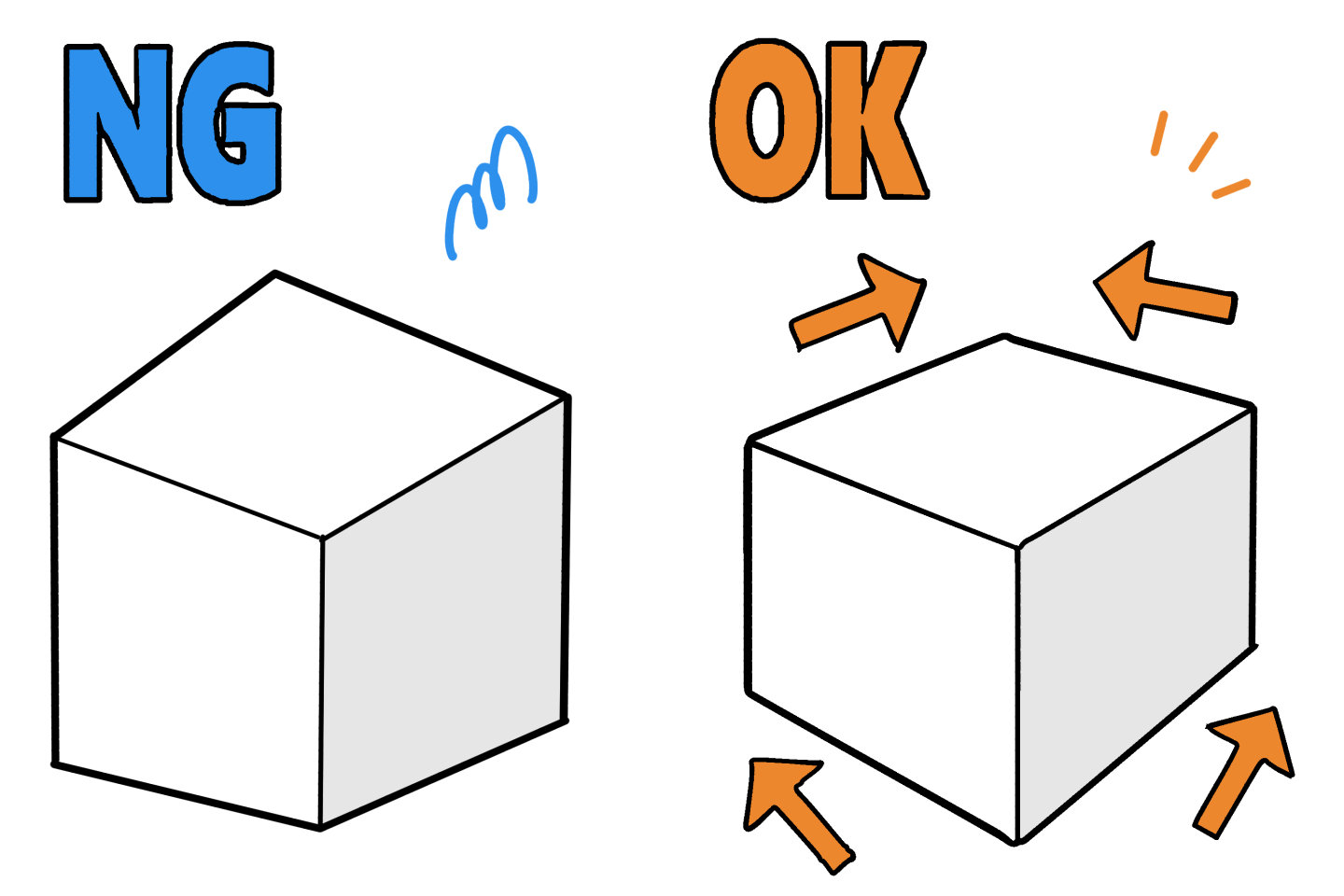

パースを意識した直方体とそうでないものの比較

パースを意識した直方体とそうでないものをくらべてみましょう。

左の直方体は、奥や下の辺が広がっていますね。

パースを意識したみぎの直方体は、左とくらべて自然に見えます。

身近にあるものを撮影したり、たくさん観察したりしてパースをさがしてみましょう。

パースを意識して画力アップ!

パースを意識したイラストには奥行きや立体感が生まれるので、単調さやのっぺりとした印象がなくなります。

でも1人で練習していると違和感があるのに原因がわからず悩んでしまうことがありますね。

上手く描けないと苦手意識がついてしまうのはもったいないです。

もし身近に相談できるプロの先生がいれば、わからないときすぐに質問できたりしっかりとチェックして貰いながら安心して楽しくレベルアップできますね。

もっと上達したい方は、SMILES.でプロの専門講師による個別レッスンを受けてみてはいかがでしょう。

いまの自分よりもっと好きな自分をめざすみなさんをサポートさせて頂きます。

- 教室の雰囲気や講師の人柄を確認できる!

- 個別に受講内容提案をしてもらえる!